Моим дорогим родителям

с любовью и неизгладимым чувством вины.

Телефон звонил на фоне бандитских теле-разборок, под которые мне хорошо засыпалось после «сева» разумного, доброго, вечного. Монотонная трель прорвалась-таки сквозь завесу дремы и, тревожно вскинувшись, я схватила трубку.

-Ну что, мать, вот и остались мы круглыми сиротками, — донесся заокеанский голос моей сестры Людки.

Давно припасенные на этот трагический момент слезы скудно просочились под мой всхлип: «Мамочка-а-а», на что Людка жестко заявила:

-Ша! Не закатывай истерику!

Она помнила мою реакцию на сообщение о смерти отца четыре года назад. Никакими силами мне не удавалось сдержать рыданий, хотя смерть нашего «героического папашки» была ожидаема и закономерна. Он перенес три микроинсульта, но всякий раз просил у Бога хоть на чуток отсрочить суровый приговор. Ведь нужно починить времянку, перестелить прогнивший пол на кухне, перекрыть ветхую крышу… Он упрямо пытался оживить онемевшую руку: доставал старые фотографии и писал на обратной стороне: кто, где, когда. По телефону старался говорить бодро, с трудом справляясь с заторможенностью речи.

-Все-е ха-арашо, до-оченька. Вот немного подлечусь, сниму виноград, поставлю вино, приедешь в гости, будем с тобой пить и курить. Помнишь, как я приезжал к тебе в Израиль, и мы тяжко трудились на твоей фазенде, а потом пили и курили. Приезжай, доченька. Будем с тобой пить и курить.

Вот так. Из всех человеческих радостей в угасающей памяти неутомимого труженика, каким был мой отец, осталось только «пить и курить». Четвертого приступа он не пережил: упал, торопясь подвязать наливающиеся виноградные гроздья.

-Ладно. Обойдемся без истерик, — пообещала я сестре.

Разговор пошел в вопросно-ответном формате: «Как?», «Когда?», «Сколько?» В голосе сестры явно слышалось облегчение, ведь содержать наш обветшалый дом, заботиться о стариках, терпеть зловредные бабушкины выходки, ее проклятия на всех и вся довелось «бедной Лизе» — Людкиной младшей дочери. Наше с сестрой участие ограничивалось финансовой помощью, моральной поддержкой по телефону да редкими наездами, добавлявшими нам душевных мук при виде того, как дряхлели наши родители, а мы, молодые и здоровые, не могли облегчить им этот необратимый процесс. Но какие бы оправдания мы ни приводили, мол, так сложилась жизнь, рассудок твердил нам: «Вы должны были быть рядом с немощными стариками, чтобы облегчить им уход в мир иной».

Так и не сумев заглушить водкой угрызения совести, я села за компьютер. По экрану поползли расплывающиеся строчки, складываясь в сумбурные воспоминания.

***

-Опять книжку читаешь? А посуду ты вымыла?

-Сейчас Людкина очередь.

-А Людка говорит, что твоя.

-Нет, ее. Я утром мыла.

-Мыла, да не домыла. Людка после тебя переполаскивала.

-Так пусть сейчас вымоет, а я переполощу. Мне книжку нужно дочитать.

Мать выхватывает книжку, за шкирку стаскивает меня с дивана и подзатыльником придает ускорение по направлению к кухне. Там на табурете в тесном пространстве между угольной плитой и кухонным столом уже стоит большая миска с теплой водой. Видимо, мать собралась вымыть посуду сама, но вспомнила, что нужно еще обобрать колорадских жуков на огороде, прополоть грядки, сварить месиво для кур, чем-нибудь помочь отцу, поэтому решила перепоручить мытье посуды своим деточкам-лодырям.

Поздно спохватилась. Нас давно, как ветром, сдуло из-за стола: старший брат смылся с дружками в кино, младшенькая крутится у отца под ногами, он шугает ее, чтобы не ушиблась, не наступила на гвозди, и Людка уходит в угол двора поиграть с соседской малышней. У соседей тоже стройка, и взрослые спровадили детей подальше от стропил, кирпичей и саманной жижи. Сегодня воскресенье, и жители окраинного района «Северный» южно-украинского города Херсона могут до полного изнеможения вкалывать на своих участках. Я же становлюсь объектом трудового воспитания как самый незанятый и самый ленивый член нашей семьи.

-Вымой посуду, сходи за водой на колонку, прибери в комнате и приходи на огород. А книжки потом будешь читать, — командует мать уже у двери, не удосужившись переспросить, что из перечисленных мероприятий зафиксировалось в памяти восьмилетней девчонки.

Мой слух выхватывает любимое слово «книжки», детский ум перерабатывает информацию в своей последовательности, и когда дверь за матерью захлопывается, я возвращаюсь на диван, чтобы узнать, пришьют ли голову профессора Доуэля к новому телу.

Я никогда не ассоциировала себя с Золушкой. Мне этих сказок, увы, не читали. Единственной детской книжкой в доме, по которой лет в пять я научилась читать сама, был толстый сборник «Стихи, рассказы, сказки» Маршака. Его сменили популярные в те годы рассказы Орасио Кирога, Конан Дойля, Беляевская фантастика. Их приносил в дом отец, возвращаясь из коротких рейсов вдоль Черноморского побережья Крыма. Потом уносил обратно, и за неделю нужно было прочесть эти истрепанные до бахромы, пропахшие морем, «Шипром» и «Примой» книги о другой, взрослой, увлекательной жизни.

Стук калитки и перебранка отца с матерью возвращают меня в убогую реальность. Спохватившись, я успеваю добежать до миски с давно остывшей водой, схватить тряпичный лоскут для мытья посуды и размусолить по тарелке остатки консервированного борща до того, как мать заходит в кухню. Ее усталое, загорелое лицо собирается в гневные морщины, но сил на воспитательную беседу уже нет. Она черпает ковшом остатки воды из ведра, большими глотками утоляет жажду и со злостью отфутболивает ведра к двери.

-Живо за водой, лодырь царя небесного!

Я возвращаюсь с общей колонки, что за семь участков от нашего. Жду похвалы от матери за почти полные ведра.

-Тебя только за смертью посылать, — бурчит она, но морщинки на лице все-таки разглаживаются, проявляя белые лучики у глаз и на лбу.

Посуда помыта, и на разожженной плите уже жарится картошка.

-Подмети пол и следи за картошкой. Я пойду, намну месиво для кур.

Вооружившись веником, я захожу в «большую» комнату. До сих пор удивляюсь, как на девяти квадратных метрах умудрились разместиться родительская кровать-полуторка, диван, шкаф, ножная швейная машина, круглый стол со стульями, этажерка и тумбочки под громоздкий ламповый телевизор «Заря» и радиолу «Рекорд» последней модификации. Отец ходил радистом на траулере в Баренцевом море, потом на барже в море Черном, и с новинками радиотехники был знаком не понаслышке.

Чтобы загладить вину за невымытую посуду, я решаю устроить в комнате аврал. Дешевенькое жаккардовое одеяльце уступает место великолепному кружевному покрывалу, связанному мамой тонким крючком из нити- сороковки. Темные цветастые наволочки сменяются белоснежными с прошвой. Я умею складывать неподъемные подушки так, что видны только эти изумительные кружева. На клеенку стола, ложиться ажурная скатерть цвета голубого снега.

Когда мать успела навязать столько чудных вещиц узорами один витиеватее другого? Ведь часто по полторы смены вкалывала такелажницей на Мурманской судоверфи. Когда мы с сестрой подросли, и стали бессовестно обсуждать и осуждать своих родителей, Людка так объясняла мне этот факт нашей биографии: «Ну, мы же ей не мешали. До самой школы в круглосуточном детсаду отсидели». Я проникаюсь горечью ее обиды, словно мы и впрямь отбыли срок в колонии для малышей. Людка, хоть и младше, но по жизни мудрее меня.

Поначалу кружевные скатерти, покрывала, накидки, скрашивали жалкую обстановку нашей комнаты в бараке портового Мурманска. Потом перекочевали во времянку портового Херсона. Но недолго украшали ее небогатую обстановку: пыльный степной ветер и строительная грязь загнали их в глубины шкафа.

Обведя восторженным взглядом нарядную комнату, я решаю, что воскресной атмосфере недостает музыки, роюсь в стопке грампластинок на семьдесят восемь оборотов в минуту, выбираю «Ландыши».

-Ты сегодня мне принес не букет из алых роз, не тюльпаны и не лилии, — подпеваю я Гелене Великановой.

Алое закатное солнце – завтра снова будет пыльная буря – заглядывает в окошко времянки и рассыпается по комнате радужными искрами.

-Лерка, зараза! Картошку сожгла! – кричит мать из курятника, куда проникает запах гари через форточку кухни.

Я бросаюсь к плите, переворачиваю обугленную снизу картошку. Мать врывается в кухню, охаживает мой затылок очередной затрещиной, но ей этого явно мало. Она бежит за мной в комнату, на мгновение замирает посреди кружевной горенки, спотыкается о веник, хватает его и пытается достать им меня, забившуюся под стол.

-Я тебя что просила?! А ты что тут наделала?! Паразитка! А ну убирай все на место! Семиделуха чертова!

Я стягиваю со стола скатерть. Мать срывает наволочки и покрывало. Все летит в кучу. Я хватаюсь за веник. Неистребимая пыль поднимается столбом. Мать вырывает веник, пару раз прикладывается им по моей спине, я выскакиваю из времянки, наталкиваюсь на отца и сестренку, со злостью отдаю ей подзатыльник. Людка ревет. Я заскакиваю на стройку, напарываюсь босой пяткой на гвоздь, забиваюсь в угол, не в силах унять надрывный плач. Из времянки доносится оперный бас отца, заглушающий всхлипывания оправдывающейся матери.

-Едрит твою мать! В этом доме когда-нибудь будет порядок? Что ты здесь устроила раскардаш? Я могу хоть в воскресенье нормально пожрать? Чем ты занималась, что у тебя картошка на хрен сгорела? Да я сейчас перережу твоих кур на хер. Что ты хватаешься за все сразу? Семиделуха хренова!

Воскресный гул над рабочим поселком постепенно стихает. Стук молотков и визжание пил уступают звону цикад и перебреху дворовых собак. Отпущенный на свободу Рекс первым находит меня спящей на отцовской робе, лижет в соленые щеки. Генка, нагонявшись с друзьями в футбол, относит меня во времянку, укладывает на наш с Людкой топчан в крошечных сенцах, доедает холодный ужин. По опухшим глазам матери и пьяному храпу отца обо всем догадывается, тихо убирает со стола и моет посуду.

***

Воспоминания детства. С годами они становятся ярче, наполняются звуками и запахами. Их внезапный приход побуждают фразы из старых фильмов (так говаривал отец), реанимированные хиты советской эстрады (эту песню любила мать), запах дорогущего французского парфюма (точно так пахли подаренные нам Генкой на Восьмое марта дешевенькие рижские духи).

Грустно в этом признаваться, но на лицо симптомы приближающегося старческого маразма: я не помню, за чем зашла сейчас в комнату, но попавшаяся под руки, пожелтевшая за полвека салфетка с затейливо вывязанным на ней: «Лерочке на день рождения» оживляет в памяти целые сцены из далекого детства, и на глаза наворачиваются слезы.

Я в принципе согласна с советами психологов безжалостно избавляться от хлама прошлого. Но в детстве бабушка наказывала мне: «Береги, когда-нибудь пригодится». Вот по сей день и храню салфетки, игрушки, карнавальные костюмы своих детей. Я помню, как шила их ночи напролет, потому что днем не успевала из-за семидесяти семи других неотложных дел. Зачем я это делала? Чего проще было пойти в магазин да купить готовое. Но мама шила нам костюмы сама, и я не могу изменить этой, пусть глупой семейной традиции.

В школьные годы я, бывало, по минутам расписывала свой день, но в отчаянии бросала это занятие, потому что в мой режим дня вклинивались другие люди с их собственными планами и именно тогда, когда я собиралась что-то пошить, связать, вышить, нарисовать. И сделать это нужно было тотчас, по вдохновению, иначе не получится. Недоделки мозолили глаза, оставаясь зримым укором моей неорганизованности и лени. Одним словом, семиделуха: за семь дел бралась, ничего до ума не доводила.

«Лень-матушка раньше тебя родилась», — упрекали меня мать с отцом. А на родительских собраниях с удивлением выслушивали похвалы за мои победы на школьных олимпиадах, за успехи в спортивных соревнованиях, за лучшую школьную стенгазету, за активное участие в подготовке и проведении школьного вечера… Но для домашних я оставалась «лодырем царя небесного», потому что посуда опять не помыта и на огород меня не дозваться.

Много лет спустя моя первая учительница рассказывала, как светились счастьем глаза отца, когда речь заходила о его любимой дочурке, с какой гордостью он делился моими планами поступать в университет на зарубежную филологию. Но дома во время «Плодово-ягодной» расслабухи в мой адрес неслось: «Куда ты прешься со свиным рылом в калашный ряд? Кто тебя ждет в твоих университетах из задрипанного Херсона?» И далее по Высоцкому: «Там все места блатные расхватали», хотя Высоцкого тех лет он не любил, не понимал и не принимал его дворово-лагерный репертуар.

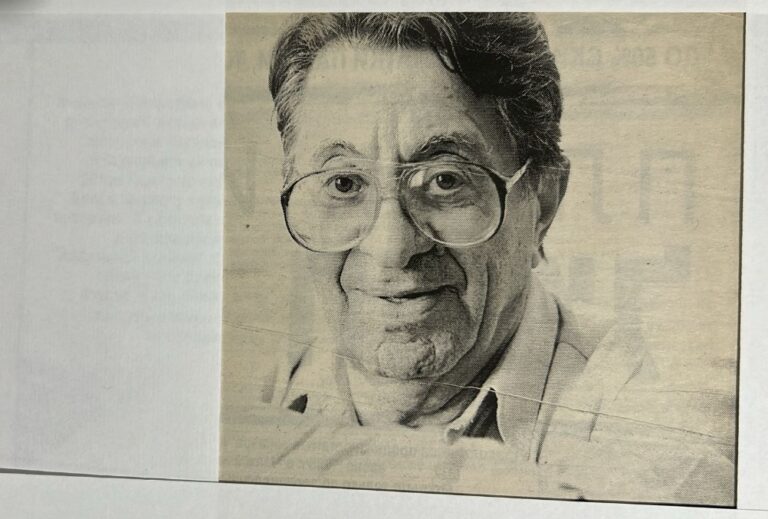

Сам он был запевалой на всех посиделках, песни выбирал протяжные, «чтобы душа развернулась» и гости оценили его густой бас, который не удалось «довести до кондиции». В середине июня сорок первого года бабушка повезла одиннадцатилетнего Витеньку из деревни в Ульяновской области в Москву учиться на Шаляпина и чуть не потеряла его в начавшейся железнодорожной кутерьме. Голос у мальчишки вскоре сломался, а починить было некому. Безвестно сгинул на войне мой голосистый дед, оставив в наследство сыну лишь дубликат фотокарточки на военный билет.

Из большого бабушкиного семейства (у нее было двенадцать братьев и сестер), почти все мужчины сложили головы на фронте, почти все женщины гнули спины на полях и огородах. Нашлось занятие и для Витеньки. Природа и старание наградили его великолепным почерком, и после уроков он помогал вести документацию в сельсовете, между делом срисовывая плакаты «Все для фронта, все для победы!», «Родина-мать зовет!»… и заболел живописью. Школьный учитель вооружил его кистями и красками, показал, как рисовать по клеточкам, и этой технике отец остался верен до конца. В херсонской времянке долго сгнивали его «Русалки в летнюю ночь». Мать не позволила повесить в доме огромную, метр-на-два, картину маслом, потому что Людка ее жутко боялась. «Русалки» остались на черно-белом снимке, где молодая, красивая мама в шикарном крепдешиновом платье самопошива возлежит на кружевной постели в позе тогдашних секс-див, а за ее спиной в леденящем душу лунном свете кружат в хороводе соблазнительные девы в полупрозрачных, струящихся одеждах.

Как же сильно отец любил маму, что во время долгих рейсов в промежутках между вахтами и сеансами радиосвязи успевал писать кистью по холсту восторженную серенаду ее русалочьему очарованию. Он пытался рисовать и ее портреты, но ему не хватало ни умения, ни знания, хотя толстенную книгу по теории и практике живописи он проштудировал основательно. Все в той же времянке она долгие годы плесневела в соседстве с учебными пособиями по фотографии, садоводству, виноградарству, пчеловодству, холодильным установкам, журналами «Техника молодежи», «Наука и жизнь» вкупе с мамиными «Работницей» и «Крестьянкой». Неугомонный папка. К любому из семисот семидесяти семи своих увлечений он пытался подходить с должной теоретической подготовкой.

Фотографией он решил заняться, когда осознал, что жизненный уклад истинных мастеров кисти вовсе не соответствует его непоседливой натуре, что карандаш плохо слушается малотренированной руки, что Шура без конца елозит, не давая зафиксировать пойманный им взгляд или позу, да еще и подтрунивает над своими изображениями:

-Хох, да что ж у меня такой кривой рот и косые глаза.

-Не кривой, а загадочно улыбающийся, и глаза не косые, а раскосые, — пытается объяснить отец, но критика действует на него, как пчелиный укус, и разорванные в клочья наброски летят на пол под аккомпанемент его отчаянной матерщины.

Тогда-то на смену мольберту и пришел фотоаппарат. Отец с головой погрузился в новое увлечение, не вполне осознавая, что вторгается в иной творческий процесс, требующий иных навыков. Это сейчас фотографировать умеют все: нажал на кнопку – и шабаш, все остальное сделает машина. А в те годы заниматься фотографией в домашних условиях было еще той заморочкой. Чего стоила вся эта фотоаппаратура, бачки, ванночки, проявители, закрепители… А результат увидишь не скоро, после долгого волхвования над пленкой, увеличителем, фотобумагой под покровом ночи и красной лампочки Ильича. Утром после недосыпа начинается приступ буйной досады: недодержал, передержал, ошибся в экспозиции, забыл поставить светофильтр, пленка – дерьмо, бумага – говно. Снимки летят в мусор, и настроение у всех испорчено. Мать бурчит: «Ну как же у других-то получается?». Это еще больше задевает трепетное художественное нутро отца, и вслед за фотографиями по комнате разлетается посуда, разорванные выкройки, недовязанные носочки.

Приходит бабушка, наводит порядок, сортирует фотокарточки. На ее материнский взгляд все они хороши. Отбирает самые лучшие, обрезает края специальным резаком с фигурным лезвием. Ну, вообще, распрекрасно. Пишет на обратной стороне: кто, где, когда. У Марьиванны талант придавать всему окончательный блеск.

На лето бабушка увозит меня в деревню «на оздоровление». С утра до ночи она помогает родне выращивать картошку и прочую огородную снедь, а я остаюсь хозяйкой в ее теремке-развалюшке. Бабушка никогда не заставляла меня заниматься уборкой, просто говорила: «Будешь раскардайкой – никто тебя замуж не возьмет», и маленькая Лерочка добровольно скребла дощатые некрашеные полы, мыла окошки в резных деревянных наличниках, стирала и до аппетитного хруста крахмалила ситцевые занавески и наволочки, возводила из подушек китайские пагоды.

Со временем бабушкины «анти-раскардашные законы» перекочевали во времянку, в наконец-то, достроенный дом, в университетскую общагу, на съемную квартиру, в одесскую комнатенку свекровиного дома, в кибуцный домишко близ Ливанской границы, в мои нынешние коттеджные «хоромы» с видом на Голанские высоты и море Галилейское, где я пытаюсь привить эти навыки своим «деточкам-лодырям».

***

Есть нечто мистическое в том, как дети повторяют жизненный путь своих родителей. Отца с матерью голод погнал из Поволжья и голоштанного российского юга в относительно сытый Мурманск – спасибо союзникам по антигитлеровской коалиции. Но ни высокие зарплаты, ни льготы заполярникам не могли компенсировать родительской тревоги из-за начавшихся у нас с Людкой проблем со здоровьем, и отец с матерью отправились «из варяг в греки» обживаться в причерноморской степи.

Удивительно, как в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века, еще на заре телекоммуникаций, тогдашний народный Интернет в лице кумы двоюродного брата соседа информировал о том, что где-то в степи под Херсоном затеяли очередные стройки коммунизма: комбайновый завод и хлопчатобумажный комбинат и почти задарма раздают земельные участки. Шурин этой самой кумы на своих трех сотках за пару лет вырастил такой сад-виноград, что круглый год в его доме не переводятся вино и фрукты. А знаменитые херсонские арбузы! Их в сезон тележками закупали по три копейки за килограмм, ими заваливали сараи и подвалы, их квасили, мариновали, варили из корок цукаты, после того, как в свежем виде они уже текли из всех анатомических отверстий.

На застройке рабочего поселка дружно трудились переселенцы из необъятной России и союзных республик. Узбеки ладно складывали кирпичные стены, таджики крыли дома шифером, украинки ловко накатывали штукатурку, молдаване строгали оконные рамы и двери… Отец ладил соседям электрику и телевизионные антенны. Расплачивались друг с другом домашним вином, копчениями и солениями из своих подсобных хозяйств. Живых денег было мало. Зарплаты аккуратно откладывались на сберкнижки «самого надежного в мире банка» для приобретения мебели и ковровой роскоши.

Это были лучшие годы моих родителей, полные блаженной уверенности, что «жить будет лучше, жить будет веселей». Но их херсонская идиллия очень скоро закончилась. Прекратились ежелетние наезды мурманской родни с целью отогреть промерзшие косточки на благодатных днепровских пляжах, от пуза наесться черешни, абрикосов, винограда и прихватить пару ведер витаминов с собой. Дети выросли и разлетелись из родных гнезд. Те, что остались под боком родителей из-за неизбывного квартирного вопроса, добавили «предкам» новых душевных огорчений в лице ленивых зятей-пропоиц и сварливых невесток-хабалок.

Не успел народ почувствовать себя хозяином на своей земле, как снова встал в очереди, и уже не за «выбрасываемым» там-сям импортом, а за разбавленным молоком и недопеченным хлебом. Страна опять перешла на карточки, по которым продавали мыло, стиральный порошок, детское питание и водку. По одной шестой части суши забродил призрак Беловежского соглашения.

И вот уже мой муж, обладатель подходящей пятой графы, еженедельно отмечается на пятачке Александровского садика в центре Одессы за новым дефицитом: разрешением на выезд. Я же распродаю предметы советского благосостояния: когда-то с боем добытые хрустальные бокалы, зимнее пальто с песцовым воротником, виниловую музыку и макулатурную библиотеку, чтобы было чем расплатиться за счастье покинуть это развитое социалистическое «счастье».

Упаковав предметы первой необходимости в три баула, сунув книжку в руки семилетнего сына и пустышку в зубы двухлетней дочери, чтобы не канючили в эмигрантском автобусе «Одесса – Бухарест», мы покидали отчизну-времянку ради будущего наших детей в земле обетованной под «скадами» и «катюшами» наших свирепых единокровных братьев.

Людке крохи от американского пирога тоже достались недешево. Она развелась со своим лежебокой, в одночасье потерявшим работу, определила дочерей под опеку дедушек и бабушек, а сама подалась по рабочей визе за тридевять земель. Итогом ее хождений по мукам в обществе равных возможностей стал толстый блокнот прелестных стихов, и официальный брак с гражданином США. Но как только пришло благополучие под боком у мужа-трудоголика, так сразу ушла голодная поэтическая муза.

***

-Молодежь должна жить со стариками, — традиционно заканчивал отец семейные застолья и припечатывал приговор кулаком по столу.

Людка с мужем ретировались в свою комнату, мать тихонько сидела в углу, изредка вступая в разговор, а мы с отцом распалялись до белого каления, доказывая каждый свою правоту.

-Для кого я жилы рвал, строил этот дом?! — горлобесил отец на всю округу. — Ты умотала в Одессу, как будто нельзя было здесь выучиться и работать. Людка со своим лодырем спят и видят отделиться от нас с матерью стеной, переполовинить дом. А вот шиш им с больши-и-им прицепом!

-Да от вас не только стеной отделиться, а за тридевять земель к едрене-фене свалить хочется, — не уступала я папаше в мощи голосовых связок. — Что мы видели в вашем гребаном доме, кроме твоих дебошей да материных анафем на все наши головы?

-Ах, твою мать, не нравится, ну и катись к своему суженому хоть до самого Израиля. Иуды! — бурлила брага доморощенного антисемитизма.

Знать, была мне уготовлена такая судьба. Родители с этим смирились, и вскоре возрадовались их сердца при виде складненьких да умненьких внучка с внучкою. Вот только слова, сказанные в бесконтрольном сердечном пылу, имеют свойство быть пророческими. Укатили мы в Израиль. И закрутила нами круговерть новой жизни. И строим мы свой семейный очаг. И мечтаем, что вокруг него всегда будут собираться наши дети и внуки. И молодежь, общаясь со стариками, будет расширять свое восприятие пространства и времени от точки «здесь и сейчас» до отрезков «тогда, в прошлом» и «потом, в будущем». Ведь папы и мамы, дедушки и бабушки – вот они – живая машина времени. Внимательно смотри и слушай – и сможешь заглянуть в прошлое и увидеть себя самого через двадцать, сорок, шестьдесят лет. А если тебе не нравится то, что ты видишь, улучшай свое будущее сейчас, в настоящем. Наверное, эти простые истины пытался внушить нам отец, но не умел выразить их в застольных словесных баталиях.

***

-Отец тянет мою душу к себе, — жаловалась мать после его смерти. И я пыталась представить, каково это жить, когда отодрали плоть от плоти, кость от кости, и не с кем обсудить привычные за полвека темы, устроить ритуальный скандал с непременным бабьим гвалтом и всегдашним покаянием: «Шура, прости ты меня, Христа ради, дурака пьяного».

Очень больно было видеть, как наша мать, столько знавшая и умевшая, превращалась в капризного младенца с набором основных физиологических потребностей.

-Лизка, укрой, мне холодно. Лизка, сними одеяло, жарко. Не буду носить эти «шмамперсы».

И Лиза ходит за ней, как нянечка, стирает загаженную постель и одежду, моет отмеченный лепешками бабушкин путь в туалет. Сознание матери угасало с каждым днем, элементарные навыки стирались из памяти. Она кричала на Лизу, что та «на целый день умотала, ничего пожрать не сварила», забыв, что приготовленная пища хранится в холодильнике. Если еда стояла на плите, она не помнила, как ее разогреть и кричала вернувшейся с лекций внучке, чтоб та «сама жрала эти помои и чтоб ими подавилась».

Телефонные разговоры с матерью постепенно сводились к теме самочувствия и погоды, пока однажды она не ошарашила меня вопросом после долгой паузы:

-А вы кто?

-Я — Лера, дочка твоя!

Пауза.

-А у меня тоже была дочка, да померла. И сын умер. И муж. А вы из собеса?

Когда я рассказала об этом Людке, та только хмыкнула.

-Тебя она хотя бы похоронила, а меня как будто вовсе не рожала. Она так и не вспомнила, кто такая Люда.

***

Я мысленно рисую картину последних минут маминого пребывания в этом не самом лучшем из миров. Должно быть, лежа в полудреме в приятно теплых испражнениях, она, как всегда, плакалась на судьбу.

«Даёт же Бог кому-то счастье. Вон у этой, как ее? Муж не пьет. Каждую копейку – в дом. Машину купили. А мой Виктор только на запчасти к мотоциклу ухлопал миллион. Ох, сколько ж мы с ним поколесили на этом драндулете по полям, по долам, улья пчелиные с места на место перевозили, корм для кур запасали».

-Ли-изка! Намни месива курчатам!

«Лодырь царя небесного. Одни гульки на уме и такого же лодыря в дом привела. А какие хоромы отстроил этот, как его? Ну, вот откуда у людей деньжищи такие?»

-Лизка-а-а! Ты пенсию мою получила?!

«Сколько ж у меня денег было! Ничего не осталось. Все украли. Куда ни спрячу – везде найдут».

-Укра-али! Ворю-юги, чтоб у вас руки поотсыха-али! Без куска хлеба оставили-и-и! Ой, божечки-и-и! Все украли-и-и-и!»

И забилась в пронзительно-визгливом припадке. Стало неуютно на мокрых простынях. Она поднялась с кровати, оступилась и упала, ударившись головой о порог, как и просила у Бога: «Господи, бахнуться бы башкой так, чтоб раз – и конец!»

«Димка-лодырь» — Лизкин избранник — до дрожи в руках намантулился во времянке, срывая прогнившие полы и крышу, заскочил в дом перекусить, увидел нетронутую бабушкину еду, пошел искать бабу Шуру и нашел ее лежащей без сознания на полу спальни. Вызвал скорую. Мама скончалась в больнице, не выходя из комы.

***

-Ну и к чему весь этот душевный стриптиз с натуралистическими подробностями? — спросила Людка после очередного прослушанного отрывка. — Кого интересует, как умирали наши «героические предки»?

-Наверное, ты права. Ничего интересного в самом факте смерти нет. Но вот почему людям посылается та или иная смерть? Это генетически предопределено или относится к религиозно-философской сфере?

-Короче, Склифосовский, кончай умничать. Не твое это дело. Заканчивай рассказ. Я уже хочу прочитать его глазами, а не ушами.

Но закончить рассказ оказалось гораздо сложнее, чем написать роман. Мысль цеплялась одна за другую, словно кликала на бесконечные интернетные линки. Я вычитывала сестре все новые абзацы, она одобряла, но финишная черта все не приближалась.

-Лерка, зараза! Кончай уже свою «Сагу о Форсайтах». Через неделю позвоню, хочу услышать финал.

Прошла неделя.

-Ну, закончила?

-Ой, Людка, дай мне учебный год закончить без инфаркта-инсульта…

Закончился учебный год.

-Ну?

-Да вот разделаюсь с ремонтом…

И далее с промежутком в одну-две недели я продолжала приводить сестре все новые оправдания за так и не законченный рассказ.

-Решила написать подруге картину маслом. Уж больно ей нравятся мои цветы-гиганты…

-Слушай, такой классный палантинчик затеяла связать. Хоть бы ниток хватило…

-Представляешь, пару дней стояла нормальная погода, так я наваляла метра три каменного бордюра под клубнику…

-Ох, такая жарища! Мозги текут из ушей. Лежу под вентилятором – сил нет пошевелиться. Мысли испаряются на лету…

-Лодырь царя небесного! – в конце концов, не выдержала Людка. — Семиделуха хренова!! Пока не закончишь рассказ, не звони мне!!! — и отсоединилась.

«Конечно, — я со злостью отшвырнула трубку. — Художника легко по сердцу полоснуть…».

Но обида всколыхнула вялые мозги и вернула им привычную функцию соображать. Уже не так тупо я смотрела в никакого цвета небеса.

Я вглядываюсь в неба пустоту.

Оно скрывает Лик, но есть у неба уши.

Давай поговорим начистоту.

Вернее, я скажу, а Ты послушай.

«В самом деле, надо быть полной дурой, чтобы при современном товарном перепроизводстве тратить драгоценное время на ковыряние крючком».

«Ну, так пойди и купи то, что тебе приглянулось на модном дефиле. Желаю удачи в поисках!»

«А материалы к новому учебному году? Мало их у меня, что ли? Шкаф уже ломится от этой макулатуры».

«Но ты же взялась за новые упражнения по технике чтения. Сама возмущаешься, что студенты разучились читать. Привыкли тыкать в кнопки электронных переводчиков и вполне этим довольствуются».

«А на кой черт надо было жилы рвать этими каменюгами? Не могла мужиков нанять?»

«Ну да, а потом всю их работу развалять и перебетонировать. Знаем, проходили».

«И художество разводить меня никто не заставлял. Какая польза от этих картинок».

«От этих картинок очень большая польза. Они дыры на стене загораживают».

«Очень смешно. В общем, Людка права. Зря я на нее обозлилась. О-ох!»

Зачем Господь создал меня такой

Безмозглой умницею, доброй злюкой,

Трусихой смелою, провидицей слепой,

Артисткою, что кормится наукой.

Ответь мне Бог из чистоты небес

На языке, присущем всем наречьям,

Зачем меня терзает этот бес

Страстей, сомнений и противоречий.

Защипало в носу, и по щекам покатилась соленая водица.

Прости мне неуместный слезный дождь.

С Тобой общаться нужно с солнцем в сердце…

И тут мысль споткнулась, в висок кольнуло осознанием странности происходящего.

«Стоп! Ты что сейчас вытворяешь? Ты стихи пишешь?! Только этого тебе недоставало к семидесяти семи твоим недоделкам! Живо поднимайся и иди закачивать рассказ!»

«Но сначала запиши эти строчки. Не каждый день слова вдруг складываются в рифмы».

«Какие рифмы! У меня никогда не было поэтических способностей!»

«Поэзия – это не способности, а дар. Тебе сейчас подарили эти строки. Прими их с благодарностью и не рассуждай о способностях, чтобы не распускать нюни, как тогда, когда ты написала о таланте:

«Ты давал, а я не хотела брать. Зачем это? Для чего? Что мне с этим делать? Спасибо, не надо. А теперь я вижу это у других. Я рада, что у вас это есть, что вы сумели этим распорядиться, а мой сосуд остался пуст».

Я послушалась своего внутреннего оппонента и записала рифмованные строчки.

Убрала в электронную кладовку все лишнее из рассказа.

Перечитала, отредактировала и отослала на литературный сайт.

Отправила Людке эсэмэску:

«Заходи в Интернет, читай. Люблю. Целую. Семиделуха».