Я прослужил в армии 34 года — от курсанта военного училища до подполковника, заместителя редактора ежедневной армейской газеты. Все, о чем я рассказываю, произошло со мной лично или с людьми, которых я хорошо знал.

В армию я пошел добровольно. Для меня, как и для миллионов мальчишек, чье детство совпало с войной и первыми послевоенными годами, армия всегда была овеяна ореолом романтики и героизма. Да и могло ли быть тогда иначе?

Два двоюродных брата мамы погибли под Ленинградом. Третий был военным медиком, отличился в боях у озера Хасан, прошел всю войну и вернулся в звании полковника медицинской службы, среди его наград был орден Ленина.

До войны наша семья жила в Ленинграде. Лишь летом 1942г., пережив блокадную зиму, мы были эвакуированы из города на барже через Ладожское озеро, а потом в теплушках — до Челябинска. В городе располагалось много воинских частей, возле которых всегда крутились пацаны, считавшие за счастье поговорить с солдатом, нередко фронтовиком. А походы на свалки с трофейной техникой и оружием! Охраны не было практически никакой, и такие «игрушки», как покореженные «шмайсеры», обгоревшие пистолеты, бинокли без стекол, пулеметные ленты и снарядные гильзы, имелись у каждого уважающего себя мальчишки.

А военные фильмы! А наши школьные учителя — боевые офицеры А. И. Александров, В. Н. Иваницкий, А. С. Бакалов, Я. И. Сушков, А. В. Данилов! В дни праздников они надевали парадные кители, украшенные боевыми наградами и нашивками за ранения. Это были люди, агитировавшие за армию всем своим видом, манерой разговора, выправкой, пунктуальностью. Для учеников мужской школы они служили непререкаемым авторитетом. Было в порядке вещей, что из нашего 10 «А» несколько выпускников поступил и в военные училища.

В сентябре 1953-го я стал курсантом Новосибирского военного пехотного училища. Принимали туда с семнадцати лет, мне же до этого возраста оставалось почти полгода. И все же я убедил начальника училища генерала Г. Шолева, и он дал «добро» на мое курсантство, предупредив, однако, чтобы «не ныл».

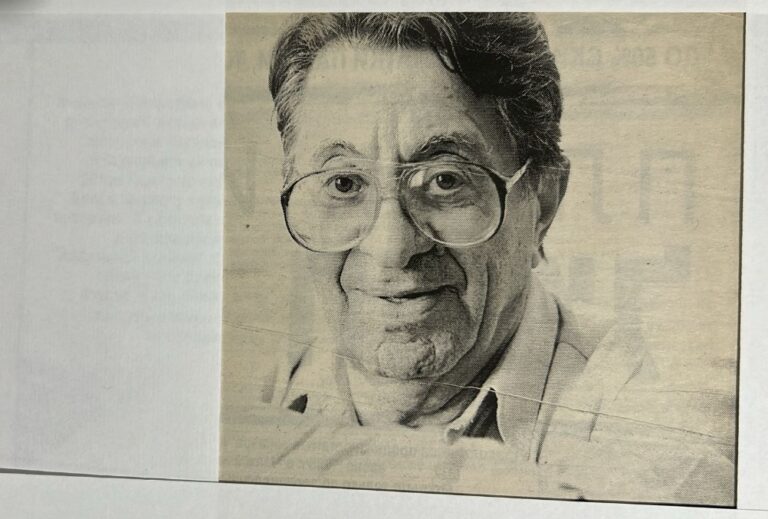

Командиром первой курсантской роты был майор Мейлах Зеликович Домнич. Круглоголовый, словно вылитый из металла крепыш, он прошел всю войну, имел ранения и награды и хорошо знал, как из разнородной, расхлябанной ватаги сколотить жизнеспособный и монолитный курсантский коллектив. Домнич наизусть, как мне казалось, знал требования всех уставов и наставлений, требовал от нас их неукоснительного выполнения. Он был невысокого роста и потому, разговаривая с кем-либо, смотрел снизу вверх, слегка задрав при этом голову. Однако даже у самого длинного курсанта создавалось впечатление, что Мейлах Зеликович смотрит на него с высоты как минимум двухметрового роста. Он был отличным строевиком, метко стрелял из всех видов стрелкового оружия и обладал командирским голосом (немаловажное достоинство офицера-строевика), приводившим в трепет даже самых недисциплинированных курсантов.

Мейлах Зеликович был родом из Белоруссии, почти все его родственники погибли в годы фашистской оккупации. Он ненавидел немцев и войну и не скрывал этого.

В отношениях с курсантами Мейлах Зеликович избегал сантиментов, так как был искренне убежден, что пехотный офицер должен обходиться без «всяких интеллигентских штучек». Ему прежде всего необходимо быть физически развитым, уметь владеть оружием, быть способным выпить достаточно много, оставаясь при этом стопроцентно дееспособным. В разговорах с нами он нередко и достаточно смачно ругался матом. Не им придуманная, но часто повторяемая фраза о том, что пехотный офицер должен в совершенстве владеть двумя языками — командирским и матерным,— принималась нами как руководство к действию.

Курсанты уважали ротного . За твердый характер, за то, что не придирался по мелочам, не был злопамятным. Все считали его строгим, но справедливым. Однако его неистребимый местечковый акцент мастерски пародировал чуть ли не каждый курсант. Его грубость воспринималась как нарочитая.

— Евреи не такие,— рассуждал степенный сибиряк Виктор Непомнящих.— Они народ интеллигентный, матом не ругаются. А Домнич — он хитрый, как будто простой, а на самом деле…

Но Домнич не был хитрым. Он был офицером и, как любой офицер, стремился продвинуться по службе, понимая, что должность командира курсантской роты дает ему шанс подняться на одну ступень. Он не хотел упускать этого шанса и потому не подчеркивал своего еврейства, но любой антисемитской выходке, несомненно, дал бы отпор.

Я не считался образцовым курсантом. Мне было тяжело чисто физически, и немощь свою я пытался прикрыть иной раз и неприкрытым неповиновением. Наверное, майор Домнич это понимал. Однажды он вызвал меня в канцелярию роты и, выслушав мой доклад о прибытии, ледяным голосом произнес:

— Товарищ курсант Гонтмахер! На вас поступают жалобы от сержантов, что вы постоянно опаздываете на построения, пререкаетесь. Я буду вынужден вас наказать.

Я промолчал, а Мейлах Зеликович неожиданно смягчил тон и добавил:

— Нас в роте двое евреев. Таки ты меня не позорь. Ясно?

— Так точно! Разрешите идти?

— Теперь второе. Садись,— перешел он совсем на неофициальный тон.— У тебя комсомольский билет выписан на фамилию Шестаков, по всем остальным документам ты — Гонтмахер. Это красивая фамилия, но с такой фамилией в армии тебе будет трудно, понимаешь?

Домнич посмотрел на меня и, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Сейчас есть возможность переписать все твои документы, будешь Шестаковым…

…В 43-м мама вторично вышла замуж за Петра Семеновича Шестакова. Наверное, в пятом или шестом классе я самовольно присвоил себе его фамилию, чтобы избавиться от изощренных шуток одноклассников, не устававших упражняться в подборе рифм к моей фамилии. Позже, вступая в комсомол, я заполнил анкету на фамилию отчима, мне вручили билет. Однако паспорт мне выписали на фамилию родителей, указанную в свидетельстве о рождении. Признаюсь, что в те годы мне очень хотелось быть Шестаковым. Но в паспортном столе в ответ на мою осторожную просьбу милицейский чин задал мне встречный вопрос: «Что, замаскироваться хочешь?»

Я рассказал об этом Мейлаху Зеликовичу, заметив, что менять фамилию не хочу.

— Ну, тогда свободен,— сказал мне майор Домнич. По его взгляду я понял, что на этот раз командир мною доволен.

* * *

Пехотные училища тех времен, их программы были просты и незатейливы. За два года из нас должны были выбить гражданскую дурь, сделать беззаветно преданными Советской родине и Коммунистической партии, морально устойчивыми и идеологически выдержанными, владеющими основами организации современного общевойскового боя, техникой и вооружением,— и с лейтенантскими погонами на плечах выпустить в войска, расположенные на огромном пространстве от Прибалтики до Чукотки. Жесткий ритм учебы не оставлял времени для занятий какими-либо другими делами, не вписывавшимися в систему подготовки станового хребта советских вооруженных сил — лейтенантов, командиров взводов.

«Отбой в двенадцать, в семь — подъем.

И так проходит день за днем…»

— пелось в курсантской песне. Основу программы составляли четыре главных предмета: марксистско-ленинская подготовка, тактические занятия, огневая и физическая подготовки… Занятия в классе — праздник. Можно подремать под негромкий голос подполковника Мищенко , таинственно повествующего об устройстве атомного ядра: занятия сверхсекретные! В основном же, как и должно быть, командирские кадры ковались в поле, в обстановке максимально приближенной к реальной. Так, например, программой было предусмотрено проведение зимних подвижных лагерей. Под утро раздавался сигнал тревоги, и с полной выкладкой мы уходили в поле почти на две недели. Мы пробегали на лыжах десятки километров, разыгрывали учебные атаки, переходили к обороне, ночевали в палатках или норах, вырытых в глубоком снегу и выстланных соломой. Мы разогревали банки с тушенкой на костре, варили чай из талой воды, крошили малыми саперными лопатками смерзшийся в рюкзаках хлеб. Офицеры роты делили с нами все трудности. Правда , они ночевали в палатках, но ели ту же пищу. В поле все были равны, и авторитет утверждался не должностью, не знанием, а способностью в экстремальной обстановке оставаться в постоянной готовности к действиям, не распускаться, не киснуть. Возрастные и служебные грани стирались. В поле были промерзшие, прокопченные дымом костров, почерневшие от мороза, солнца и ветра молодые парни. И когда я слышу разговоры о романтике воинской службы, я вспоминаю прежде всего подвижные зимние лагеря, трескучие сибирские морозы, пронизывающий ветер и курсантское братство…

* * *

Случай, о котором мне хочется рассказать, не является характерным для той атмосферы, что царила в нашей роте. Были в ней русские, мордвины, чуваши, буряты, татары, украинцы, латыш и еврей. И потому конфликт, случившийся однажды, можно считать из ряда вон выходящим. Мы чистили оружие, переговаривались, шутили. И вот, предвкушая поход в баню, мой сослуживец курсант Толя Дорошенко высказал мысль, что неплохо было бы помыться мылом, сваренным из евреев. Хорошее, говорят, мыло, добавил он со смехом. Я стоял напротив него, по другую сторону стола для чистки оружия. В руках держал сумку с диском от ручного пулемета. Реакция на его слова была мгновенной: сумка с диском, описав дугу, опустилась на голову «шутника». Дорошенко был высоким и, как сейчас говорят, накачанным парнем, а мой удар оказался недостаточно сильным, чтобы «вырубить» шутника . Тем не менее

хлынула кровь. Секундное замешательство — и он бросился ко мне, но его удержали ребята. Об инциденте было доложено командованию. Я ждал разбирательства и наказания, но ни того, ни другого не последовало. Через несколько дней ко мне подошел Дорошенко и извинился в присутствии многих ребят. «Извиниться перед евреем — значит стать его лучшим другом»,— написал когда-то Иосиф Уткин в своей поэме «Мальчик Мотл». Друзьями мы не стали, но подобного за все время учебы в нашей роте больше не случалось.

Антисемитизм в армии — явление, существовавшее всегда.Я был в гостях у своего бывшего сослуживца. В разгар застолья зашел к нему сосед, офицер-десантник, только что вернувшийся из бывшей Югославии. Был он в том состоянии, когда то, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Первым долгом он пообещал «разобраться со всеми» после выборов 17 декабря. Затем из «всех» вычленил, конечно же, евреев, обвинив их во всех бедах, в том числе и в Югославском конфликте.

На разных уровнях антисемитизм проявляется по-разному. Солдат-еврей был дисциплинирован, но физически зачастую значительно отставал от своих сверстников. Как правило, это горожанин из семьи преподавателей, технической интеллигенции, юноша со средним или незаконченным высшим образованием. Таких зачисляли в актив, назначали агитаторами, редакторами стенгазет и боевых листков, избирали комсоргами, а то и секретарями ротных комсомольских организаций. Должности эти привилегий не давали, зависть у сослуживцев не вызывали. А если еврею не завидуют, то зачастую забывают, что он еврей. В частях, где была нормально налажена служба и боевая учеба, представителям всех национальностей трудностей доставалось поровну. Но не дай Б-г, если еврей — солдат или сержант — назначался писарем, завскладом, хлеборезом, поваром. Это всегда было поводом для упреков: умеют же устраиваться эти «рабиновичи»! Причем скажут об этом не в глаза, потому что от еврея «при должности» можно извлечь пользу. И если еврей в подобном качестве будет даже единственным представителем своей нации в части, разговоры о хитрых, изворотливых жидах, занимающих «теплые местечки», исподволь будут насаждаться, проникать в сознание личного состава.

Я не припоминаю случая, чтобы офицер-еврей, будь он в подразделении или при штабе, взял бы к себе в непосредственное подчинение солдата или сержанта — еврея. Боялись дать повод для разговоров о еврейском «взаимовытягивании».

Евреи всегда с симпатией относились друг к другу, соблюдая, однако, известный издавна принцип: больше трех не собираться. В армии это не было проблемой. Евреев вместе старались не собирать.

В первые годы офицерской службы я долгое время не замечал какого-либо предвзятого отношения к евреям вообще и к себе в частности. Взводные — евреи, русские, армяне, татары сидели в одном окопе на учениях, жили в одном офицерском общежитии, были одинаково обеспечены вещевым и денежным довольствием и одинаково бесправны перед старшими начальниками. Но дальнейшая служба дала понять, что главное преимущество есть у тех, у кого «пятая графа» не была подпорчена нелояльным словом «еврей».

Моим друзьям,— я без тени сомнения называю их друзьями,— отдавалось предпочтение при направлении на учебу, при выдвижении на вышестоящую должность, при отборе кандидатов для прохождения службы за границей. Сначала я воспринимал это как везение. Но шло время, и я разглядел четко и жестко действовавшую систему отношений к офицерам разных национальностей. Забегая вперед, скажу, что лишь через много лет мне разъяснили положение о процентной квоте на представителей той или иной национальности, которую необходимо было соблюдать при назначении на командные или политические должности. Евреев, например, охотнее всего допускали на инженерно-технические должности, культпросветработниками, замполитами подразделений, преподавателями. Их продвигали на вышестоящие должности до известных пределов. Даже прошедшие войну и сумевшие в первые послевоенные годы получить высшее военное образование редко поднимались выше полковничьего звания. За 34 года календарной службы я не встретил ни одного генерала-еврея. Наверное, просто не повезло.

Существовала своеобразная черта оседлости, за которую евреям вход был запрещен. Это очная учеба в высших военных учебных заведениях, это допуск к определенной категории документов и техники. Ты мог служить примером, получать благодарности и ценные подарки, но годами «сидеть» на одной должности, в одном гарнизоне или в крайнем случае двигаться по горизонтали. В этой связи мне вспоминается блестящий офицер-танкист Хаим Янковский. Его рота неоднократно занимала первые места в социалистическом соревновании, личный состав был дисциплиноровани и обучен, а сам капитан Янковский был первоклассным специалистом и танки знал «от и до». Естественно, он был членом КПСС, постоянным делегатом на конференциях окружного уровня. Словом, не будь он Хаимом, перед ним открывались бы блестящие служебные перспективы. Но, все эти плюсы перевешивал единственный, но самый весомый минус. Янковский был евреем. Трижды он c давал вступительные экзамены в академию бронетанковых войск. Экзамены сдавал только на «отлично». Дважды ему отказывали в приеме, изыскивая самые нелепые причины. Кто-то из кадровиков посоветовал ему сменить имя Хаим на Ефим. Он последовал совету, но мандатная комиссия академии усмотрела в этом крамолу. И только на третий раз Хаима приняли, но только… на заочное отделение.

Я вспоминаю офицеров штаба 40-й мотострелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе полковников Наума Чернявского, Виктора Сокольского, Михаила Бреймана. Еще во время войны они заслужили высокие звания и были удостоены государственных наград, но за дивизионную черту не переступили, хотя их боевой опыт и знания могли быть использованы на преподавательской работе в высших военных учебных заведениях.

Разумеется, были случаи перемещения и по вертикали, но только в пределах армейской « черты оседлости» .

Армия не терпит застоя. Такое понятие, как карьера, в хорошем смысле этого слова, не должно быть чуждо службе. Карьеризм, здоровое честолюбие, стремление к постоянному движению вперед необходимы человеку, посвятившему всю свою жизнь армии. Но, к сожалению, в вооруженных силах царили и , возможно, царят протекционизм, кумовство, взяточничество. Это приводит к тому, что часто звания и должности получают люди, далекие от таких понятий и качеств, как способности, порядочность. Сколько племянничков и зятьков прорвались «наверх», сколько абитуриентов военных академий перетаскали преподавателям и членам комиссий даров природы Дальнего Востока, включая и легендарный женьшень, и красную икру, и другие дефициты. А если прибывшего с проверкой в часть окружного или московского начальника ты хорошо встретил, напоил, накормил, сводил в баньку да еще и женщину предоставил для утех — считай, продвижение по службе или перевод в льготный район тебе обеспечены. Все это происходило на глазах у офицеров в разных гарнизонах и уничтожало веру в «светлые идеалы», о которых без устали твердили всем на занятиях по марксистско-ленинской подготовке. Люди становились равнодушными и циничными, офицерская честь и порядочность — весьма относительными понятиями.

* * *

В газеты я писал всегда — стихи, заметки, репортажи. Профессия журналиста вызывала во мне уважение не только благодаря встречам с приезжавшими корреспондентами. Я читал Симонова , Борзенко, Эренбурга, сборники их фронтовых репортажей, воспоминания о годах войны. И поэтому, когда мне предложили должность корреспондента дивизионной газеты, сразу же согласился, несмотря на то, что приближался срок присвоения очередного воинского звания. Должность корреспондента не давала такой возможности. Я понимал, что в генералы мне не выйти, зато в газете, казалось мне, страстным партийным словом я смогу побороться за правду. Газета, думал я, это та точка опоры, при помощи которой я переверну мир.

Мой первый редактор Яков Моисеевич Клигман в годы войны был переводчиком у видного деятеля международного коммунистического движения Вильгельма Пика. Одновременно работал на ГГС (громкоговорящая установка) в качестве спецпропагандиста, призывая немецких солдат сдаваться в плен. По праздникам надевал парадный китель, увешанный боевыми наградами. В 1944 году, когда советские войска вступили на территорию фашистской Германии, должность переводчика при Вильгельме Пике ликвидировали, а капитана Клигмана назначили ответственным секретарем одной из дивизионных газет. Лет пятнадцать он проходил в капитанском звании и удостоился майорской звезды в начале шестидесятых годов, когда, наконец-то, был назначен редактором многотиражной газеты в одной из дивизий Закавказского военного округа. Я же вступил в должность корреспондента этой газеты незадолго до увольнения Якова Моисеевича в запас. Это был мой первый и мудрый учитель не только на журналистской стезе. Он беспощадно правил мои первые «творения», правда, весьма своеобразным способом. Я подавал есму заметку или зарисовку, он внимательно прочитывал материалы, а потом, скомкав листы, бросал в корзину.

-Почему, товарищ майор?! – возмущался я.

— Потому что говно! Иди, пиши снова…

И я снова садился за пишущую машинку, стараясь учесть оценку редактора…Правда, обижаясь на справедливую критику, я иногда мстил ему за шахматной доской, выигрывая поединок. И тогда Яков Моисеевич, поцокивая языком, становился мрачным и уходил домой со слегка подпорченным настроением…

Я заваливал редакцию оперативной информацией, писал не только в свою, но и в окружную газету. Сердце замирало, когда, развернув свежий номер, я видел свой материал. Правда, некоторые критические да и положительные материалы, бывало, не публиковались: толстые «фолианты» цензорских перечней были заполнены многочисленными «нельзя». Я продолжал «творить», и меня заметили. Начальник отдела окружной газеты Закавказского военного округа майор П етр К узьмич Горовой предложил работать у него. Я с радостью согласился, а он сказал мне, чтобы я не тянул со сборами, дело будет сделано быстро. Наивный Петр Кузьмич даже не предполагал, на какие рифы он натолкнется. По телефону он сообщил мне, что составлен проект приказа о моем назначении, поздравил меня. А после этого наступило молчание. Проходили дни и недели, я уже понял, что ситуация изменилась, но все еще надеялся на благоприятный исход. Вскоре все прояснилось.

В наш гарнизон в командировку приехал корреспондент окружной газеты Олег Сарин (ныне генерал-майор запаса). Он и рассказал мне, почему приказ о моем назначении так и не был подписан. В момент его окончательного обсуждения выступил заместитель редактора подполковник А. В. Рогач. В присутствии членов редколлегии, среди которых были и представители отдела кадров политуправления округа, Рогач сказал, что « в редакции и без Гонтмахера «гонтмахеров» хватает » . Вроде бы пошутил подполковник, но эта антисемитская «шуточка» раз и навсегда определила мое отношение к той среде, в которой я пробыл три с лишним десятилетия. Это была первая пощечина, первый удар по самолюбию. Но даже и тогда я все еще считал происшедшее частностью и расценил поступок Рогача как личную неприязнь конкретного антисемита к конкретному еврею, хотя лично с ним мы не были знакомы.

Служба шла своим чередом. Вроде бы забылось несостоявшееся назначение, но чувство национальной ущербности сначала преследовало меня, а потом переросло в скрытую озлобленность, которая не находила выхода, но не была направлена на кого-либо. Я оставался интернационалистом. Люди, окружавшие меня вне службы,— это были местные жители, армяне,— они относились к евреям по-иному, нежели мои русские сослуживцы. Уже в начале 60-х гг. они говорили о независимости своей республики и с явным одобрением отзывались об Израиле как о примере стойкости и свободолюбия.

…Мне было ясно, что в службе меня будут придерживать. Примеры тому были. Я помню офицеров-евреев, которые, перешагнув тридцатилетие, все еще были старшими лейтенантами. Я не хотел этого и потому решил направить силы на учебу, подал рапорт с просьбой разрешить мне обучение на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Снова началось писание характеристик, служебных и партийных, оформление других документов. Снова появилась надежда, которой не суждено было осуществиться. Снова был звонок из отдела кадров и смущенное: «Не получилось, разнарядка снята…» . «На евреев?» — спросил я, но ответа не получил. Я уже всерьез подумывал об увольнении из армии. Не имея высшего образования, я мог закончить службу, так и не перешагнув капитанского звания. Помог случай. В гости к Якову Моисеевичу частенько заходил довольно известный тогда армянский писатель Андраник Рубенович Овсепян. Иногда такие встречи заканчивались скромным застольем, куда приглашали и меня.

— Ты молодой парень, почему не учишься? – спросил меня однажды Андраник Рубенович.

— В академию евреев не пускают, а для поступления в гражданский институт нужна справка министерства обороны, разрешение…

— Э. слушай, какая справка? Яша, ты разрешаешь ему учиться?

— Я-то не против,- сазал Яков Моисеевич, — но начальство…

— Ты дай ему справку от редакции. Мне ваше министерство не указ…

Надо сказать, что Андраник Рубенович был проректором по заочному отделению филиала Ереванского пединститута. Как говорится, не отходя от кассы, была составлена справка с редакционной печатью, тут же я написал заявление на имя проректора, а он объяснил, какие документы нужно собрать.

И уже через месяц, успешно сдав вступительные экзамены, я стал студентом-заочником филологического факультета.

Спустя много лет мне довелось-таки поучиться на трехмесячных курсах высшего военно-политического училища во Львове. Я напрямик спросил у кого-то из офицеров училища, есть ли среди курсантов-журналистов евреи? Мне дали отрицательный ответ.

Шел 1965 год. Хрущевская оттепель постепенно превращалась в брежневские заморозки. К нам поступали директивы из Главного политического управления вооруженных сил, в которых перед работниками идеологического фронта ставилась задача: « всю воспитательную работу направить на достижение политического единомыслия личного состава армии и флота » . Кажется, именно в это время в советской прессе поднялась кампания против Евгения Евтушенко, опубликовавшего статью в одном из западных журналов. Называлась она, по-моему, «Биография рано созревшего человека». Евгения Александровича в духе лучших имперских традиций сослали на Кавказ, где он должен был пройти стажировку в качестве корреспондента одной из дивизионок. Но по прибытии в Тбилиси поэт был тепло встречен редактором окружной газеты Михаилом Кузьмичом Головастиковым. И ссылка превратилась в триумфальную поездку опального Евгения Евтушенко в сопровождении полковника Головастикова по гарнизонам Закавказского военного округа. Залы, в которых он выступал, были переполнены, люди затаив дыхание слушали замечательные стихи, острые, злободневные и проникновенные строки о любви. Для людей моего поколения Евтушенко был и, наверное, остается примером свободолюбия, правдивости. «Поэт в России больше, чем поэт…»

… Дорога из Грузии в Армению пролегала через Пушкинский перевал. Во времена Пушкина он назывался Бзовдальским. Именно этот перевал описал великий поэт в «Путешествии в Арзрум».

— Кого везете? — Грибоеда…

До сих пор на перевальной точке существует горельеф, запечатлевший печальную встречу двух гениев.

Вдохновленный поездкой, Евгений Александрович написал поэму «Пушкинский перевал» с посвящением М. К. Головастикову. Впервые она была напечатана в газете, которую он редактировал. Армейские идеологи и литературоведы в штыки встретили саму поэму — и факт ее публикации в военной газете, и посвящение. Особенно возмутительной и вызывающей раздражение была в их восприятии строка: «Полковник мне значенье придавал…»

Главное политическое управление вооруженных сил быстро и без особого шума решило судьбу искреннего почитателя поэтического таланта Евгения Евтушенко. Полковник Головастиков, насколько я помню, был переведен к новому месту службы и вскоре уволен в запас.

А об «отщепенце Евтушенко» долго еще говорилось на разного рода сборах пропагандистов и семинарах политработников. Уже на Дальнем Востоке на одном из таких собраний мне довелось слышать, как окружной комсомольский божок Биленко привел «образец творческой деградации Евтушенко» — замечательное стихотворение, посвященное Юрию Казакову:

Комаров по лысине размазав,

Попадая в топи там и сям,

Автор нежных дымчатых рассказов

Шпарил из двустволки по гусям,

И грузинским тостам не обучен,

Речь свою за водкой и чайком

Уснащал великим и могучим

Нецензурным русским языком…

Стихи были опубликованы, кажется, в журнале «Охота и рыболовство».

— Видите,— говорил Биленко, потрясая журналом,— нигде его не печатают, кроме таких вот изданий.

В войсках царило относительное затишье. Дедовщина еще только зарождалась, полным ходом шло «выполнение интернационального долга»: разминирование минных полей в Алжире, действия расчетов зенитных ракетных комплексов во Вьетнаме, доходили слухи о развертывании бригады на Кубе, об отправке танковых подразделений в Египет. Начинались советско-китайские разборки, травля Солженицына… А в нашу редакцию пришло анонимное письмо со стихами, из которых запомнились строки:

«И вот сижу в казарме я,

все во мне убито,

висит на шее армия,

как кусок гранита…»

Уволили из армии редактора нашей дивизионки Станислава Савельева с формулировкой: «за систематическое пьянство, нездоровые антисоветские высказывания и поведение, дискредитирующее звание советского офицера-политработника». Станислав Савельев закончил суворовское, а затем и общевойсковое училище. Он был эрудированным, образованным человеком, воспитан в лучших традициях русского офицерства. Заочно учился и стал юристом, писал стихи и прозу. В свои тридцать лет был убежденным холостяком, жил в офицерском общежитии, охотно участвовал во всех застольях. Станислав раньше нас разглядел и понял лживость господствующей идеологии, говорил об этом открыто. Солженицына называл великим писателем, цитировал высказывания китайских лидеров, утверждавших, что в СССР полным ходом идет реставрация капитализма, читал свои стихи молодым офицерам о времени, «когда щеголяла подлость в погонах и орденах» . Мы часто спорили с ним. В то время я еще был уверен, что партия все видит, все знает, а вот местные деятели ставят палки в колеса. Именно тогда Станислав сказал мне, что меня «держат» не столько местные кадровики, сколько негласно проводимая политика государственного антисемитизма.

В довершение ко всему Станислав написал рапорт с просьбой об увольнении из армии, мотивируя свое решение отсутствием служебной перспективы и несогласием с существующими порядками в армии и государстве. Это, конечно же, был мужественный поступок весьма авторитетного среди части молодых офицеров человека, который мог стать примером для подражания. Редактор газеты, даже дивизионной, в известной мере мог повлиять на общественное мнение. Нов те годы офицер у не льзя было уволиться со службы по собственному желанию. Надо было или серьезно заболеть, или демонстративно нарушать дисциплину, пьянствовать. О диссидентствующих офицерах не было ни слуху ни духу. Именно поэтому начальство всячески старалось погасить конфликт. Савельева вызывали «на ковер», увещевали, уговаривали, но он твердо стоял на своем и потому был опасен. Его исключили из партии и практически уволили с «волчьим билетом». Много позже я понял, как прав был Савельев, но в те дни, кроме личного сочувствия, кроме того, что я воздержался, когда его исключали из партии, я ничем не помог ему.

* * *

У военных газетчиков дивизионного звена было мало перспектив для продвижения по службе. Вообще в армии, если ты не был член ом партии, не име л высшего образования, вряд ли мог подняться по служебной лестнице. . Если же приплюсовать к перечисленному еврейскую национальность …

Я это хорошо понимал, как и то, что учиться в высших военных учебных заведениях мне не дадут. Предлог для отказа всегда найдется.

Три курса института я закончил нелегально, используя очередные отпуска для экзаменационных сессий. Когда об этом узнал начальник политотдела полковник И.Толоконников, он хотел запретить мне учиться, но я сказал, что в таком случае подам рапорт об увольнении из армии. Меня оставили в покое, а вскоре предложили должность редактора дивизионной газеты, но… на Дальнем Востоке. Высказано это предложение было примерно в такой форме: отношения между СССР и КНР предельно обострились, партия и правительство принимают меры по укреплению дальневосточных границ. Вам, как члену КПСС, оказано доверие. И далее в том же ключе. Я ответил, что готов ехать хоть на край света. Тяга к странствиям, «охота к перемене мест» всегда были чертой моего характера.

Быстро пролетел очередной отпуск, и с женой и дочкой мы целую неделю путешествовали по Транссибирской магистрали. Наконец, Хабаровск, Уссурийск и — Смоляниново, поселок в Приморском крае. Здесь располагалась знаменитая своим участием в боях у озера Хасан ордена Ленина мотострелковая дивизия имени Серго Орджоникидзе. Во времена хрущевской эпохи миролюбия и проявления братских чувств к великому китайскому народу дивизи ю переве ли на сокращенный штат. Офицерским составом соединение было укомплектовано, штатные техника и вооружение поставлены на длительное хранение, солдат же было ровно столько, чтобы хватало для несения караульной службы и поддержания порядка в казармах и на территории гарнизона. Офицеры называли такие формирования «пасекой без пчел». Так оно, в сущности, и было. Жизнь текла спокойно и размеренно, служба перемежалась редкими проверками, охотой, рыбалкой, выездами в тайгу за дикоросами да на прекрасные пляжи тихоокеанского побережья Приморского края. Коллективно отмечались праздники, гарнизонные дамы напропалую флиртовали с молодыми офицерами, отвлекаясь от скуки и безработицы.

… На станционном перроне нас встретил рослый светлоглазый, как многие рыжеволосые люди, офицер.

— Майор Кондратюк, начальник дивизионной партийной школы,— представился он полным титулом. Я не успел ответить, а он уже задал вопрос:— Фамилия у тебя редкая. Немец, что ли?

— Еврей, — ответил я.

— Еврей? — переспросил он удивленно. — И редактором на майорскую должность? Тебе сколько лет?

— Двадцать девять.

— Ишь ты! — снова удивился Кондратюк. — Так ты умный или тебя по блату назначили?

Майор был старше меня лет на десять. Бесцеремонность его меня не удивила. Обычный в частях стиль общения между старшим и младшим.

— И умный, и по блату. У меня тесть, — соврал я, кивнув в сторону жену,— генерал.

— Понятно, — хмыкнул Кондратюк. — Начпо приказал встретить. Сейчас я вас в гостиницу отвезу, а завтра к 9.00 приказано прибыть в штаб и представиться начальству.

Дорога до гарнизона заняла минут десять. Лето в тот год было дождливым, гнилым и душным. После чистого горного воздуха Закавказья, белеющих снежных вершин — духота, морось, сопки, покрытые таежным мелколесьем. Дальневосточные субтропики, « широта крымская, долгота колымская », — так определяли особенности здешнего климата старожилы.

Ровно в девять я прибыл в штаб дивизии. Начальник политотдела полковник Иван Петрович Козаченко искренне обрадовался моему прибытию. Спокойный и рассудительный человек, участник войны, опытный политработник, он помог мне устроиться с жильем, ввел в курс местных дел. Говорил он негромко, с сильным украинским акцентом, не исчезнувшим даже после многолетней армейской службы.

— Я с газетой дела не имел,— признался Иван Петрович.— А ты, я смотрю, дело знаешь, человек грамотный, интеллигентный. И это хорошо, что учишься. Так вот, если меня за газету ругать не будут, и я тебя ругать не буду. Но если наоборот, то сам понимаешь.

Я очень благодарен этому человеку. За поддержку, за житейскую мудрость, за помощь, за то, что в трудные минуты защищал от нападок. Распоряжения он отдавал спокойно, ровным тоном, в полной уверенности, что все его указания будут неукоснительно выполнены. Пока Иван Петрович был начальником политотдела, в коллективе всегда была спокойная, деловая атмосфера. Козаченко не был ортодоксом от идеологии. Зачитывая какую-нибудь директиву вышестоящего политоргана, полковник Козаченко говорил: «Тут, конечно, все правильно. Но армейская жизнь, товарищи офицеры, она зачастую по-иному складывается, надо учитывать коррективы, которые вносит жизнь».

Кончалось лето 1966 года. В помещении, которое было отведено под редакцию, шел ремонт. Солдаты-наборщики вместе с начальником типографии проходили практику в редакциях уже действующих газет. Времени хватало не только для выполнения административных обязанностей, но и для чисто журналистской работы. Я посылал материалы в армейскую и окружную газеты. Требования цензуры не позволяли мне подписывать материалы, публиковавшиеся в армейской газете, своей фамилией. Окружная газета таких требований не выдвигала. Но однажды под моей корреспонденцией, опубликованной в «Суворовском натиске», я увидел чужую фамилию. Связался с редакцией, чтобы выяснить причины. Сотрудник, на чье имя я постоянно высылал материалы, смущаясь, объяснил, что это указание редактора, который посчитал, что моя фамилия «не смотрится» на страницах окружной печати. Я попросил редактора В. Л. Грушецкого публиковать мои материалы под моим именем или вообще не публиковать. Конфликт был улажен.

Дивизионка «Советский патриот» выходила регулярно, пользовалась определенной популярностью, часто от ме чалась в лучшую сторону на разного рода служебных совещаниях. У меня был прекрасный помощник, выпускник Львовского высшего политического училища лейтенант Валерий Вяльцев. Скажу откровенно, что я не стеснялся учиться у него, толкового эрудированного офицера и всегда помню, к сожалению,уже ушедшего от нас, сослуживца.

… Хвалили Ивана Петровича за умелое руководство печатным органом, он, естественно, не скупился на добрые отзывы о редакции.

Редакция располагалась в центре гарнизона, и у нас всегда было много народа. Кто по делу приходил, а кто — просто так, поговорить. Говорить было о чем, но главной темой тех дней была война на Ближнем Востоке. Армия Израиля одерживала победу в Шестидневной войне, мы оживленно обсуждали ход боевых действий, многие офицеры негодовали по поводу поражений, которые терпели египтяне, жалели технику, особенно танки, захваченные Израилем в качестве трофеев. Ходили слухи, что сразу после образования государства Израиль офицеры его армии учились в советских военных академиях. Поэтому, мол, и проигрывает войну Египет. Называли фамилии генералов израильской армии, якобы бывших советских военачальников. В разговорах вольно или невольно проскальзывало чувство симпатии к маленькому свободолюбивому государству — Израилю.

Наверняка о разговорах в редакции кто-то проинформировал особый отдел. И не случайно в один из дней начальник особого отдела дивизии Иван Михайлович Бартун пригласил меня зайти. Он встретил меня в дверях кабинета, пригласил присесть. Спросил о работе, потом еще о чем-то незначительном и, наконец, перешел к делу. Спросил, что я думаю о ближневосточном конфликте. Я сказал, что действия израильской армии достойны восхищения, что необходимо изучать ее боевой опыт, поскольку, несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, египтяне терпят поражение. Несколько раз Иван Михайлович менял тему разговора, пока наконец не спросил, не смогу ли я информировать его о высказываниях офицеров-евреев по поводу событий на Ближнем Востоке. Я сказал, что не подхожу для этой роли. Тогда он задал мне еще один вопрос: «Если бы вы сейчас находились там, на чьей стороне вы бы воевали?» Я ответил, что, конечно, на стороне Израиля. Аналогичный вопрос задавался и другим офицерам-евреям, моим сослуживцам, в частности С.М. Брилону, о чем он мне рассказал лично.

Интерес особистов к офицерам-евреям был постоянным. Я был довольно откровенным в высказываниях, не боялся рассказать анекдот на политическую тему, не раз говорил о том, что еврею попасть служить за границу так же сложно, как верблюду пролезть в игольное ушко. Видимо, это послужило поводом для еще одной встречи с Иваном Михайловичем. Он спросил, давно ли я служу на Дальнем Востоке, предлагали ли мне замениться в другой округ, например за границу. Я засмеялся и сказал, что кому-кому, а начальнику особого отдела должно быть хорошо известно, что евреев за границу не посылают.

— Ну почему же? — обиделся Иван Михайлович.— Вот у нас в Германии служил один еврей… Фамилию вот не вспомню… Так что зря вы так считаете, Григорий Исаакович…

— Может, и зря, но мне таких предложений не поступало.

Не поступало и других предложений. Все мои коллеги, с которыми в одно время мы разворачивали редакции газет, давно уже были переведены на новые места службы, на новые должности. Ко мне претензий не было, хвалили на совещаниях и семинарах, поощряли, награждали, но на все мои просьбы о переводе ответов не поступало. Картина еще раз прояснилась, когда инструктор политуправления округа по печати полковник А. М. Ермаков в приватной беседе откровенно сказал мне: «Ты бы хоть фамилию сменил. Тогда легче было бы решить твой кадровый вопрос». Мои подчиненные, выпускники факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища лейтенанты Валерий Вяльцев и Михаил Михолап, способные молодые журналисты, конечно жн стремились попасть в газету более высокого ранга и потому активно сотрудничали с окружной и армейской газетой. Я понимал, что скоро кого-нибудь из них заберут. И, действительно, вскоре лейтенанта Михолапа перевели в газету «Боевое знамя». Валера порекомендовал своего однокашника, выпускника культпросветчика. После беседы с ним я обратился к начальнику политотдела и вскоре состоялся приказ назначить лейтенанта М.Мурзу на должность корреспондента, до сей поры занимавшего должность начальника клуба полка. Его прежний начальник, по-моему, подполковник Щербаков, пригласил меня однажды и хорошо угостил в знак благодарности за то, что избавил его от безинициативного начальника клуба.

Когда ситуация с тупой периодичностью повторяется из года в год, ты начинаешь терять контроль над собой, пропадает желание работать, гаснет инициатива. К тому времени мой стаж пребывания в дивизионной печати перевалил за десятилетие. Кто бывал в подобной ситуации, знает, как тяжело переносить ее в моральном плане. Отсутствие движения в армии приводит к психологическому дискомфорту, нервным срывам, человек начинает комплексовать, теряет веру в себя. Любым способом он стремится изменить обстановку, ведь жизнь и служба в небольшом гарнизоне — это существование в замкнутом пространстве. Неизменяющаяся обстановка, бег по кругу, одни и те же задачи и проблемы, которые надо решать из года в год, порождают в конце концов ощущение абсолютной безысходности. Все это и привело к неполадкам к неприятностям на службе , к неполадкам в семье .

После пятнадцати лет супружества мы разошлись с женой. Меня долго отговаривали от этого шага, но решение было принято. В армии такой проступок для политработника, члена партии, безнаказанным не оставался. Я схлопотал «строгача с занесением», был понижен в должности и отправлен в другой гарнизон.

«Перемена места — перемена счастья»,— написал когда-то Шолом-Алейхем. Но это было сказано не про меня и не для меня, хотя в новой обстановке мне работалось хорошо. Редакция располагалась в районном центре. В городке были кинотеатр, дом культуры, два ресторана и районная газета. Столица, одним словом. Меня окружали новые люди, и мне казалось, что вскоре все изменится; пройдет год, думал я, с меня снимут все взыскания, восстановят в должности. Я с энтузиазмом взялся за дело, стал сотрудничать не только с военными газетами, но и с редакциями краевого радио и телевидения. Но верно сказано: человек предполагает, а Б-г располагает. Взыскания действительно были вскоре сняты, но движения не было. Я пробыл в «опале» четыре года. Все попытки вырваться из заколдованного круга наталкивались на невидимую, но хорошо известную мне преграду. Я просто перечислю ситуации, с которыми мне приходилось сталкиваться и которые еще не раз подтвержда ли существование преграды, возведенной антисемитами из партийной верхушки.

…Мой новый редактор , капитан В.Легеза, попал в неприятную ситуацию. Поехал в командировку, напился «до положения риз», был избит, потерял удостоверение личности и партийный билет. Поскольку в пьянстве он был замечен неоднократно, встал вопрос об отстранении его от должности и вынесении партийного взыскания. Необходимо было провести административное и партийное расследование, и в политотделе это решили поручить мне. Замначальника политотдела В. И. Колесов, напутствуя меня, пообещал: «Тебя редактором назначим».

Я категорически отказался от подобной «чести», посчитав такое поручение неэтичным. Как бы я ни относился к своему редактору, я не мог и не хотел «зарывать» коллегу. Виктор Иванович пристально посмотрел на меня и отчеканил:

— Вы, майор, проявляете типичную еврейскую трусость!

— Понял, товарищ подполковник,— ответил я.— Уверен, что в иное время вы были бы не членом КПСС, а членом Союза Михаила Архангела!

Колесов промолчал, я вышел из кабинета. Меня оставили в покое, редактор отделался легким испугом. Вскоре, как и следовало ожидать, его перевели на новое место службы, а потом назначили на вышестоящую должность.

Я уже не надеялся на какие-нибудь изменения в своей военной судьбе, как вновь закрутилась кадровая карусель. Мне предложили должность постоянного корреспондента окружной газеты в одном из гарнизонов. Естественно, я согласился, но сразу же сказал позвонившему мне инструктору, что из этой затеи ничего не выйдет. И как в воду глядел. Повторилась стародавняя история: кадровик, просматривая мое личное дело перед включением в приказ, посчитал, что еврею, да еще и разведенному, работать посткором нельзя. Но дело было не только, я думаю, в кадровиках. Я всегда любил разного рода розыгрыши, шутки, анекдоты, причем анекдоты, так или иначе связанные с советской действительностью, с тогдашними руководителями государства и партии. Много позднее, когда я уже был в запасе, местный особист проговорился, что и у них есть досье на меня, что с давних времен я числюсь в глазах органов как «анекдотчик». Деяние это не наказывалось, но и не поощрялось, «анекдотчиков» держали на заметке до поры до времени.

… В дни арабо-израильской войны в середине 70-х годов вышестоящий политорган собирал сведения о том, как реагируют военнослужащие на ближневосточные события. Вообще-то сведения собирались всегда и по любому поводу. Местные политработники часами висели на телефоне, требовали информацию из полков и отдельных батальонов, обрабатывали в нужном свете поступающие сведения и, «подбив бабки», отправляли эти сведения наверх , примерно , по такой форме: личный состав всем сердцем воспринял (одобрил, осудил, заклеймил…) и т. п.

Я зашел в политотдел как раз в тот момент, когда пропагандист дивизии майор С. Подольский докладывал очередную «байку». В это время, как я догадался, ему был задан вопрос о реакции личного состава на происходящие ближневосточные события. Сергей прикрыл трубку рукой и повторил вопрос вслух, чтобы слышали все присутствующие — может, у кого-то есть необходимые сведения. Все промолчали, а меня черт дернул пошутить: «Передай, что состоялся митинг офицеров-евреев в поддержку справедливых требований арабского народа». Подольский, едва удержавшись от смеха, пообещал невидимому собеседнику уточнить и доложить. Все вместе мы посмеялись, я тут же забыл о сказанном, но шутка имела продолжение. Подольский и сам был не прочь разыграть кого-нибудь. В тот же день он встретил на улице майора Леню Каплана, известного тем, что он на полном серьезе пытался изменить свою фамилию, ибо не хотел быть однофамильцем террористки, стрелявшей в вождя.

— Леня, давай быстрей иди на митинг!

— На какой митинг?

Сергей рассказал ему о моей шутке, а Каплан сразу же расценил ее как недостойную офицера да еще и журналиста и «стукнул» особистам. Утром в редакции раздался звонок. Начальник особого отдела С. И. Захаров спросил, зачем я пугаю народ.

— Не понял, кого это я пугаю?

— Каплан на тебя жаловался,— засмеялся Захаров. — Знай, с кем шутить…

Еще одну «шутку» Подольского я услыхал при встрече через несколько лет. Он был уже полковником, офицером политуправления ставки дальневосточной группировки войск, когда приехал в командировку и зашел к нам в редакцию. Года два уже шла война в Афганистане, и я, движимый не столько патриотическими чувствами, сколько стремлением сменить место службы (к тому времени я прослужил на Дальнем Востоке уже лет шестнадцать), спросил Сергея, нельзя ли перевестись в Афганистан?

— Тебе нельзя,— как всегда, смеясь, ответил Подольский.— Таких, как ты, мы и здесь расстрелять можем.

… 1977 год офицеры гарнизона встречали коллективно, по системе «Голубых огоньков». Соседом по столику оказался Сергей Иванович Захаров. Он поинтересовался, как идут дела.

— Это я у тебя должен спросить, как мои дела,— ответил я.— Наверное, ваша контора меня держит?

Сергей Иванович замялся, а потом «выдал» важную информацию.

— Понимаешь,— сказал он,— такая обстановка сложилась. Восемьдесят процентов евреев, выпускников Харьковского университета, уехали в Израиль. Такая же ситуация в Одессе и других городах.

— Выходит, я виноват в этом?

— Нет, конечно, но… Я не смогу тебе помочь. Поезжай в Хабаровск, запишись на прием к члену военного совета округа. Только он сможет решитьтвои проблемы…

Я воспользовался советом опытного чекиста, ибо он знал, что без команды члена военного совета никто не осмелится спорить с особым отделом.

Герой Советского Союза генерал-полковник Михаил Иванович Дружинин слушал меня внимательно. Лицо его оставалось бесстрастным, присутствовавший при беседе его порученец время от времени делал какие-то пометки. Я говорил с генералом, как на исповеди, ничего не скрывая. И он пообещал мне, что весной мой вопрос будет решен.

Прошло несколько месяцев. Я все еще пребывал в прежней должности, когда вновь встретил Захарова.

— Ты еще здесь? — удивился он.— Странно, мы с тебя все табу сняли.

И действительно, вскоре был подписан приказ о назначении меня начальником отдела армейской ежедневной газеты. О том, как проходило это назначение, позже рассказал мне мой новый редактор Михаил Никифорович Золотых. /

Он принес проект приказа члену военного совета армии генералу Павлову. Тот пробежал глазами по строчкам и спросил Михаила Никифоровича, будут ли еще в редакции кроме меня евреи.

— Никак нет, товарищ генерал. Кроме Гонтмахера евреев в редакции не будет,— ответил Золотых.

— Ну что ж,— сказал Павлов, листая мое личное дело,— хорошо. Одного на развод возьмем…

И подписал приказ.

Случилось еще одно назначение в моей военной биографии. Правда, вопрос этот решался целых девять (!) месяцев. Но в конце концов при содействии моего старого друга полковника Ивана Трофимовича Сивововола я все же стал заместителем редактора армейской газеты, а чуть позже мне присвоили звание «подполковник».

По традиции было застолье. Когда выдалась минута, старший начальник сказал мне наедине: «Учти, это твоя последняя ступенька. Дальше тебя не пустят».

А дальше было увольнение в запас после тридцати четырех лет календарной службы.

Я благодарен армии. Она научила меня подниматься при счете «семь», после того как тебя сбили с ног , и когда всем кажется, что ты в глубоком нокауте.

Через месяц после увольнения в запас я уже работал корреспондентом одной из районных газет Латвии. Это было время радикальных перемен, время неудержимой свободы слова. И «районка» стала для меня подлинной школой журналистики.

Все вроде бы изменилось, но одно оставалось неизменным. Я дал почитать одной своей коллеге «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, а затем «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана. Она поблагодарила, а выйдя из комнаты, не зная, что я слышу, сказала редактору: «И что это Григорий Исаакович мне все время книжки про жидов подсовывает?»

Москва-Краслава 1996-2009.