Итак

ТЮМЕНСКИЕ БАЛЛАДЫ,

ПРОЧИТАННЫЕ АВТОРОМ В ЗАБЕГАЛОВКЕ НА ВДНХ

Баллада о Родившей Сто Детенышей

Голобрюхой Самке Оленьей

На Тевлине сосны в инее.

На Тевлине – мороз под сорок.

И мохнатые ЛЭПов линии

Добавляют в пейзаж узоры.

Буровая – белесо-искристая,

как солдат перед боем, исподнее

поменяла на свежее, чистое,

будто завтра пред ней – преисподняя.

Ну, а разве не так? Завтра раненько,

когда дизеля хрип мы излечим,

в чрево матушке, сплошь израненное,

бур опустим – и вновь покалечим.

А чтоб шибче текла сукровица –

назовем своим именем, нефтью –

закачаем мы в пласт водицы,

чтоб рожалось ей чуточку легче.

О, Сибирь моя, совесть и боль моя!

Ты – Родившая Сто Детенышей

Голобрюхая Самка Оленья.

Ты прости нас, своих приемышей.

Мы сосем твое вымя, калеча,

неразумные и заблудшие,

слепо веря, что будет лучше нам,

ведь не вечер еще, ведь не вечер…

И отдав молоко свое кровное,

вновь бредет Голобрюхая Самка

отдышаться в место укромное.

Ты прости нас, мамочка, мамка…

Вновь мороз. Снова сосны в инее.

«Урал-вахта» ползет по трассе.

Полыхает закат на Тевлине.

Знать, к ненастью, браток, знать,

к ненастью.

Баллада о гиблой трассе

В те студеные дни

на плечах шоферни

то дымилась от пота,

то коробилась роба.

Отсыпали дорогу:

три версты, две плиты.

По маркшейдерской трассе

не сверялись особо.

Знали только – давай!

Значит, знай, насыпай.

Напрямик, через гриву

маханули, не глядя.

По хантыйским могилам,

что лежат без крестов.

Дескать, помнит ли кто,

чей там брат, чей там дядя?

Дело вроде пустяк,

что под снегом остяк

захоронен когда-то

в стародавнее время.

Наше время – вперед!

Долг и нефть нас зовет.

И не станет нам в тягость

чьих-то душ тленных бремя.

Так с собой рассуждал

белокурый прибалт,

«Татру» с грузом ведя

раз за разом по трассе.

Вышки вбили там крест,

разбурились в окрест,

Нижний Мир потревожили,

будто был он согласен.

Разве кто-нибудь знал,

Как Кынь-лунк застонал,

как стенала земля,

кровь свою отдавая?

Разве кто-то услышал,

как хантыйские души

проклинали то место,

где стоит буровая?

Только вот с этих пор

знает каждый шофер,

как опасен здесь путь,

хоть и ровные плиты.

Месяц-два не пройдут,

как в кювете найдут

опрокинутый «КРАЗ»

или «кавзик» разбитый.

А еще говорят,

может быть, даже зря,

но молве той не будет

ни проку, ни сносу:

первой жертвою стал

белокурый прибалт,

потому что призвал

его кровник раскосый.

А когда ночь грядет

и по небу бредет

Млечный путь, как охотник,

лыжнею лосиной

на дорогу выходит

Когтистый Старик

и плиты раздвигает

с медвежиною силой.

Баллада о затерянной буровой

«Бичевоз», «бичевоз»

мое сердце увез

к берегам той реки,

что течет средь болот,

где брусничник – вразброд,

где мошка лезет в рот.

Мне по дружбе вагонной

попутчик шептал:

«Я в гробу этот Север

вообще-то видал.

Тром-Аган и Ватьёган-

пустой это звон.

Знаешь, много бы дал,

чтоб послать его вон.

Ни синиц, ни ворон

на все десять сторон…»

И рыдал вахтовик,

потому что «поддал»:

«Повху» я лет пятнадцать

своей жизни отдал.

В песчаную косу

первым вбил здесь я кол.

И бульдозер по трассе

от него я повел.

Я в болотах тонул,

я в снегах замерзал.

Но, мать эдак твою,

нефть я родине дал!»

А в конце пошутил,

вроде как и не пил:

«Не видать тебе, друг,

моей речки.

Там где факел горит,

отражаясь в воде,

буровая стоит, словно свечка».

Я утешить его

ночью тою не смог

и не стал обижать утешеньем.

Да и сам он пропал

в перестуке колес,

в поездном суетном мельтешенье.

Только вспомнил его

я потом – и не раз.

И пытался найти эту речку

среди чахлых болот,

где брусничник- вразброд,

там, где вышка стоит,

словно свечка.

Там, где факел горит,

отражаясь в воде,

полыхая в ночи,

будто зарево.

Я пытался найти

и пройти те пути,

и мечтал пережить это заново.

Затянул волокиту

мне Ингу-Ягун,

запетлял, задурил, задурачил,

затопорщил затором

крутой поворот,

буреломами озадачил.

Так не смог я пробиться

заветной тропой,

заблудил, оступился и сбился.

Не сумел отыскать средь тайги

той реки,

что мой давний попутчик

гордился.

Той хантыйской протоки

среди чахлых болот.

А, быть может, соврал,

что брусничник – вразброд,

что там вышка встает,

будто свечка,

что там факел горит

и ночами зорит,

и пылать будет в памяти вечно?!

Выслушали меня внимательно, даже похлопали в ладоши. Поинтересовались незнакомыми названиями. Худощавому Антоше не сиделось на месте, несколько раз вскакивал со стульчика и удалялся, по его словам, отлить, а заодно – за бутылочным пивом. Баночное, убеждал – несвежее, на витрине давно.

А вернувшись из-за угла забегаловки, остужал авторский пыл японским вопросом: «Сикока?» Мол, сколько нефтяники зарабатывают? Правильно! А как же иначе?! Ведь должен человек знать, за что вкалывает! Север, Тюмень – не исключение…

«Не слишком, того… красиво?» – ревниво спрашивал я, а застолье дружно нахваливало, успокаивало, мол, в самый раз…

Потом мне сильно захотелось спать: веки отяжелели, глаза слипались…

Только и успел подумать: «Гылюкозы много…» — и отрубился.

Проснулся поздним вечером от холода. Замерзли пятки. Я лежал в кустах, метров за пятьдесят от павильона, где намедни кутили. Фонарный столб высвечивал весь мой позор. Спал почему-то – в одних носках. Вероятно, подальше от любопытных глаз меня бесчувственного затащили недавние собутыльники. Обогрели, обобрали. Мои парадные унты на тонком собачьем меху «сделали ноги» в неизвестном направлении. Помацал по карманам: содержимое исчезло – смятая бумажная мелочь и даже носовой платок с расческой. А главное — пропала дорожная сумка с подарками, деньги из куртки … и рога. Все ясно: в пиво плеснули какой-то дряни. Клофелин?

«Пей, парень, отводи душу. Соскучился, небось, по пивку? Заметано: уступаем пиво северному гостю! Глуши, не стесняйся. Мы с Володькой перебьемся, не баре! За добавкой смотаемся. Пей, пацан, пей!»

Облапошили. Обвели вокруг пальца. Как последнего лоха.

Одно утешало – быть отныне мужикам рогатыми… Володя, Антоша… Ищи-свищи ветра в поле… Куда сейчас, считай, босиком?

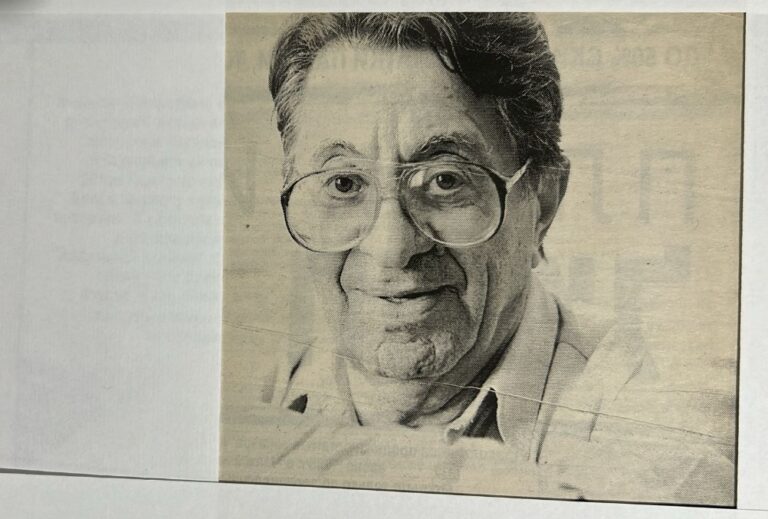

Непонятный человек, тоже, наверное, «рогатый», стоял рядом и задумчиво качал головой.

В наступавших сумерках человек выглядел, как Мефистофель в луче прожектора:

в руках держал метлу на палке и полиэтиленовый мешок с мусором. На голове красовалась тюбетейка.

Человек надувал бордовые щеки — половинки перезрелого помидора, топорщил густые, брежневские брови и внимательно рассматривал мою амуницию. И если бы не спортивные кроссовки «Адидас» и синие, похожие на мои, хлопчатобумажные носки, заправленные на ногах почти под колени, наподобие гетр или солдатских обмоток, то незнакомца можно было принять за нашего бригадира. Сходство лица и фигуры казалось разительным. Мелькнула мысль: «Не Янычар ли в домашнем одеянии примчался следом на ВДНХ?»

Наконец Янычар-2 подал голос:

— Чё в одних носках? Ноги потеют?

— Унты были. Почти новые…

— И чё? Пропил?

— Нет, с голодухи сгрыз. Как матрос Зиганшин. Помнишь: Зиганшин, Поплавский, Федотов и Крючковский? Их на барже в открытое море унесло. Американцы спасли.

Матросики уже гармошку, ремни и сапоги съели.

— И ты, что ли, с ними плавал?

— С чего взял? Я из Тюмени прилетел. Нефтяник. Земляка разыскиваю.

— Не меня ли?

— Может быть, тебя. Уж больно ты на нашего бригадира похож…

— Случайно, не Ядгаром бригадира зовут?

— Он!

— Что ж сразу не сказал?

— А ты спрашивал? Я тут запарился номер дома разыскивать! Обыскался!

— А чё не спросил?

— У кого? Это ж не в Питере, там, говорят, за ручку проведут, покажут и расскажут…

— В Питере бывал?

— Не-а…

— А базлаешь… Везде нынче одинаково – труба… Зато бакланов развелось… Кончай ночевать. Пошли.

Коль на языке труба, знать из рода нефтяников, свой – решил я и пошел следом, раздумывая по пути о значении слова «баклан» в интерпретации незнакомца. Что-то из Генкиного морского лексикона…

***

… Галим Галимович Галимов приходился двоюродным братом нашему Янычару и обитал в Москве добрых четыре десятка лет, если не больше. (Все это я узнал позже).

По наследственной традиции одна из ветвей неисчислимого татарского рода Галимовых добывала нефть в Татарии и Башкирии, а затем пополнила ряды покорителей Западной Сибири. Другая семейная ветвь с незапамятных пор обитала в столице Союза, по эстафете передавая «хлебное» место подрастающему поколению родственников.

Прописка и служебное жилье позволяли представителям династии удерживаться на плаву бурной коммунальной жизни страны.

Великая смута под названием «перестройка» поломала жизненные планы многих.

А москвич Галимов с семьей в составе жены Фатимы и взрослой красавицы дочери, давно уже царствующей на эстрадных подмостках в качестве солистки малоизвестного вокально-инструментального ансамбля с философским названием «Quo vadis» (Куда идешь?), подолгу гастролировавшего по необъятному Союзу, одним прекрасным днем потерял работу и служебную квартиру. Старый уютный дворик в районе Химок, где черноглазого дворника в неизменной тюбетейке старожилы называли не иначе, как «наш Галимушка», попал под снос и высотную застройку – и многолетняя халява лопнула, как мыльный пузырь. Жилищно-коммунальная контора, в штате которой дворник состоял, приказала долго жить. Дворнику выдали трудовую книжку с записью: «Уволен по сокращению штатов» — и пожелали успехов в труде и счастья в личной жизни.

Безработный хотел было идти плакаться начальству, но, памятуя истину «Москва слезам не верит», встряхнул родственно-корпоративные связи – и ему отыскалось вакантное местечко на ВДНХ, освобожденное в связи с произошедшим улучшением жилищных условий прежнего владельца.

Как и водится среди правоверных мусульман, за протекцию пришлось заплатить калым, размеры которого не уточняются.

Федот оказался не тот. А постоянное соседство с железной теткой и неистовым молотобойцем Фатиму вогнало в тоску, несмотря на всемирную известность монумента, обитать с которым пришлось, что называется, голова к ногам. Татарская жена жаждала более прозаичных атрибутов житья-бытья – нормальной жилплощади, горячей воды в кране и теплую ванную, наконец, обычных застекленных окон в новой квартире, где можно было бы, как в старом дворе, сидеть у широкого подоконника, глазеть на соседей и прохожих, давить мух и поливать герань. Ничего этого не имелось и, главное, не предвиделось в обозримом будущем. Фатима укатила к родственникам в Казань ждать жизненных перемен, известий от мужа и почтовых открыток от заплутавшей в сетях попсы красавицы дочери, не забывавшей, кстати, о столичной прописке и регулярно терзавшей матушку просьбами сообщить новый московский адрес отца.

Адрес отсутствовал. Точнее, он существовал, однако в виде инвентарного номера объекта, сокращенно «РИК», что означало «Рабочий и Колхозница» — статуя скульптора В.Мухиной, № такой-то, дробь такая-то. Номер находился в описи, хранимой администрацией комплекса, начертан краской на тыльной стороне монумента, в самом низу, неряшливой цифрой, и был известен лишь узкому кругу посвященных, включая лицо, ответственное за квартиру, извините, кладовку для хозинвентаря, как значилось в документе. Письма, отправленные по данному номеру-адресу, никогда не доходили. Куда уж мне, безнадежному провинциалу, было понять значение цифр в Янычаровой писульке (сам он никогда у родственника не гостил) и расшифровать замысловатую аббревиатуру! Искал и спрашивал номер жилого дома или какую-нибудь контору – ремонтную, канализационную…

Ларчик открывался просто.

Нет, вру. Московский дворник из рода Галимовых долго ковырялся амбарным ключом, прежде чем отщелкнуть внутренний замок. Неистребима человеческая потребность заглядывать в чужие замочные скважины, совать в отверстия мелкие железяки, запихивать в дырочки сгоревшие спички и окурки!

Спустя некоторое время мы – белорусско-тюменский бродяга и московский «подметайло» татарского разлива — мирно сидели в чреве мухинского монумента «Рабочий и Колхозница», чьи неугомонные пролетарские фигуры обретались на парадных задворках главной ярмарки СССР, занимая законное, не облагаемое налогом торговое место.

Не спеша смаковали полбутылочки кальвадоса, изъятой накануне из мусорной урны, и говорили «за жизнь».

Московская темная ночь сочилась в щель приоткрытой двери подсобки и материализовалась в каплях, падавших с крана моечной раковины, встроенной в глухую стену, оклеенную яркими рекламными проспектами. В дневное время дверь, замаскированную под мраморную плиту, открывали редко. Великая страна даже не подозревала о существовании жилого помещения в бетонном постаменте, увенчанном устремленными в будущее, известными всему миру изваяниями-латниками.

Агонизирующая держава, еще не осознавая происходящего, днем лицезрела статую всеядными очами приезжих ротозеев, шаркала мимоходом торопливыми подошвами озабоченных москвичей, а в темное время суток – убирала скопившийся в окрестностях мусор, газетный хлам, стеклянную и пластмассовую тару веником штатного дворника, отрабатывающего хлеб и московскую прописку.

Изнанка развитого социализма представляла собой крохотную комнату – однокомнатную квартиру без окон и вентиляции – тесный пенал, чулан, бомбоубежище, газовую камеру, что хотите, приспособленные под служебное жилье. Изнанка коротала ночи на узенькой койке, укрывалась летом байковым, а зимой — ватным одеялом, складывала кухонную утварь на посудной этажерке, а парадные вещи вешала в обитый фанерой короб, используемый под платяной шкаф. Она готовила пищу на махонькой газовой плите на две конфорки и прятала под столик ярко-красный газовый баллон. Слепла от яркого электрического плафона-бра и пользовалась небольшим холодильником. И даже справляла нужду в настоящий фаянсовый унитаз, белевший пузатым боком за матерчатой шторкой.

На квадратном столике-тумбочке стопкой лежали потертые иллюстрированные журналы и газеты, стояла кастрюлька с каким-то варевом, громоздились разномастные тарелки и стаканы. В каморе висела духота. Раскаленный обогреватель, свернутый колечком, лежал на бетонном полу на двух силикатных кирпичах и походил на розовую пылающую змейку. По-видимому, пожарники регулярно штрафовали квартиросъемщика за несанкционированный обогревательный прибор. Так мне показалось.

Сын великого татарского народа, давшего столице Москве плеяду потомственных дворников Галимовых, привередничал: коньячный напиток ему явно не катил.

В углу дворницкой, подпирая метлы и швабры, стояла расстрелянная батарея пустых и недопитых бутылок. По разномастным этикеткам можно было судить о вкусах и географических адресах все еще многочисленных посетителей ВДНХ (или уже ВВЦ?), превращенной стараниями новых русских в торговую ярмарку широкого профиля.

Обратил внимание еще днем — почти в каждом из арендованных бывших павильонов чем-нибудь торговали.

— Украинской водки с перцем хошь? – великодушно предложил хозяин.

— А «Беловежская» есть?

— Ёк. «Спотыкач» бар. «Молдавского розового» цуць-цуць… «Кристалла» на донышке. «Агдама» почти целая бутылка. Из горла будешь?

— Буду.

— Ну, будь! Хоп!

— Хоп! – ответил я почти по-татарски.

Допили азербайджанский «Агдам». Прикончили импортный кальвадос.

Великий татарский народ скорбел об уехавшей на неопределенный срок жене и гастролировавшей дочери, а я мучился головой, отравленной московскими ханыгами, и шевелил онемевшими пальцами ног в благотворительных сапогах, оказавшихся на два размера меньше.

Вышли покурить.

Заполонивший просторы спящего комплекса сырой туман цвета влюбленной жабы — зеленовато-серый — за время великосветского сидения приобрел грязно-желтый гороховый колер, а после утрамбованного сидельцами межнационального коктейля оказался лягушкой в обмороке — светлым серо-зеленым месивом.

Московские кварталы, обступавшие парковый ансамбль ВДНХ, подсвечивались красным и тлели в темноте, будто гигантская метастаза или огромный развороченный костер с головешкой Останкинской башни, стоящей торчком на отшибе.

Фонари ночного освещения тускло мерцали вдоль дорожек и казались издали большими распушенными одуванчиками на тонких фигурных ножках.

«Рабочий и Колхозница», парившие в высоте, солидарно прислушивались к надсадному рокоту какого-то неугомонного дизеля, перепутавшего смены. Не слишком далеко от пролетарского постамента работал экскаватор. А может быть, бульдозер. Невидимый глазу ударник трудился по старой памяти на коммунистический манер — надолго замолкал, перекуривая, а затем перевыполнял план.

Доносились скрежет камней, грохот погрузки. В туманных просветах проплывали силуэты самосвалов.

«Кому не спиться в ночь глухую?» — вертелось у меня на языке.

Остатки «Спокатыча», доковыляв по назначению, облобызали прежде добежавшего туда же розовощекого молдаванина, обнялись с третьим интернационалом и, подружившись, все вместе запросились на покой.

— В люлю? – осведомился я у Галима Галимовича.- А мне пора отчаливать. Тут гостиница «Космос» неподалеку. Может, пустят…

— Обижаешь, кунак! У меня телевизор бар, есть, то есть… Оставайся! Кто тебя в «Космос» запустит в такой час?»

Телевизор «грел», поэтому кунак особо не сопротивлялся. Перспектива проситься среди ночи в гостиницу не слишком вдохновляла. А покидать уютную каморку и добираться потемну на Белорусский вокзал тоже не оставалось сил, подточенных перелетом и дневными приключениями.

-Поеду утром, — решил я.

Давненько не сиживал у голубого экрана, а телик у Галима показался заманчивым, импортным, кажется, это был южнокорейский «Акай». По гордому признанию хозяина, — плата натурой за охрану павильона радиоэлектронной промышленности. В ночное, свободное от уборки время, дворник подрабатывал сторожем, а подшефный павильон был превращен в оптовый склад импортного ширпотреба.

«Кореец» только на вид казался сдобным: изображение высвечивал, а звука не воспроизводил. Галим так и сяк вертел усами комнатной антенны, нажимал на кнопочки дистанционного пульта управления – глухо.

— Гонконговская сборка, — последовало авторитетное резюме.

— Странно. Останкино — рукой подать. Должен тянуть, – вставил я свои пять копеек.

— Мы в мертвой зоне!

— Надолго?

— Как ему зайдет! – ответил хозяин, вероятно, не слишком рассчитывая на приятное времяпрепровождение у экрана.

Показывали какой-то концерт. Немое кино.

Ничего не оставалось, как опять попроситься «до ветру».

А хозяин с головой окунулся в отложенную накануне работу – вычерчивал на листе ватмана план прокладки трубопровода до ближайшей теплотрассы. Горячему водоснабжению отводилась ответственная роль в восстановлении дружной татарской семьи. Покоритель заасфальтированных просторов ВДНХ, изобилующих мраморными ступеньками и гранитными бордюрами, шевелил секретарскими бровями, озабоченно надувал щеки — подсчитывал на калькуляторе предстоящие расходы. Перспектива жарких семейных объятий выглядела весьма отдаленной…

Я пошел наугад в сторону ночной стройки, повторяя в обратном порядке дневной маршрут, ориентируясь на затухавший шум. Что-то подталкивало меня туда сходить.

Место, куда я дошел, оказалось знакомым – и неузнаваемым. Днем здесь красовалась Доска почета. Её будто корова слизала языком.

Руины, подсвечиваемые автомобильными фарами, представляли печальное зрелище.

Экскаватор ЮМЗ загружал всесоюзной славой последний самосвал, а с десяток бессонных московских говномесов в оранжевых жилетках совковыми лопатами забрасывали в кузов мелкие осколки.

Колхозы-миллионеры разом с рекордными надоями и привесами, ударные стройки социализма вместе отчаянными монтажниками-высотниками, чумазая шахтерская братия Кузбасса и Донбасса, герои Самотлора и мученики БАМа, передовики, орденоносцы, рационализаторы и изобретатели, заводы, фабрики, научные институты и, самое обидное, — мой Ватьёган, моя первая тюменская любовь, раздавленные бульдозером, раскромсанные безжалостным железом, убывали на свалку, освобождая место новейшим грандиозным планам и замыслам… Убывали ночью, тайно, стыдливо, по-воровски.

Все, за что мои товарищи-нефтяники парились в тюменских болотах, за что вгрызались в вечную мерзлоту и тонули в злых снегах, отъезжало в небытие отвратительной грудой. Мне даже показалось, что невзрачная медалька незабвенного труженика Ядгара-Янычара «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» — а единственный наградой за многолетнюю нефтяную пахоту наш бригадир не понарошку гордился — прощально блеснула тусклым мельхиором среди битого кирпича…

Глаза бы мои не видали и уши не слыхали сей гнусности! А ведь мечтал по возвращении рассказать корешам: мол, висим, красуемся, братцы, на Всесоюзной Доске почета – не хухры-мухры! Многие из наших архаровцев знать не знали о существовании бронзовой фишки Ватьёгана на главной показушке страны! Да и кто им удосуживался рассказывать: вахтовики, сброд…

Хорошо, что не знали…

Мне стало неуютно от собственного бездействия и беспомощности, а мысль о тюменских братьях бросила лицо в краску. Надо было срочно что-то предпринимать, но я лишь глупо лыпал глазами и бессмысленно разевал рот, как выброшенный на песок пескарь. Что делать?

Апатит, твою мать! Северок, ёк-Макарёк! Колыма, эхма!

Ничего не оставалось, как вернуться в пролетарский приют, как я уже окрестил Галимово жилище. Подумал: не в пример советским, традиции Парижской коммуны не умирают. Кажется, Гаврош из «Отверженных» Виктора Гюго в таком же памятнике обитал, в гипсовом слоне… Интересно, а крысы жильцов не дамагивают? «Бакланы» — спящие по закоулкам забулдыги, как я уже знал от Галима, облюбовали ВДНХ давно. А «бакланить» — значит, обирать вусмерть пьяных, шмонать… Что, собственно говоря, со мною и произошло. Зверинец какой-то, а не страна! День в столице – и столько дерьма! Правы мои друзья-буровики – пересройка…

…Звук в телевизоре, наконец, прорезался и наполнил глухую камору… белорусскими голосами. Они явились, как подарок с небес, как звоночек из далекого детства. Родная «мова» — её я, признаться, подзабыл и отвык – ручейком полилась в уши, а простецкие крестьянские физиономии, мужиковатые фигуры в старинных жупанах и свитках заполонили экран, явились маленьким чудом: нас тебе, браток, как раз и не хватало!

Я их сразу узнал — «Песняры». Семеро белорусских местечковых мужичков с лужеными глотками, но зато какими!

Исполнялся «Полонез Огинского». А капелла.

Тесно и неприкаянно хрустальным словам, чарующим звукам в душном бетонном мешке – лететь им вдаль быстрой птицей туда, где синяя река и дом родной, где тихий мой причал и только волны, только свет и облака, где ангелы в белоснежных куполах, высокий, под легкими сводами храм на холме и переливы благовеста; и взывают хранить этот край от бед и невзгод, и не дают позабыть, куда идем и откуда – от сохи и от земли, и от лугов и от реки, и от лесов и от дубрав, свято помня: к своим корням вернуться должны, к спасению души обязаны вернуться…

Перед глазами встали мое несчастное, обезображенное мелиорацией осушенное Полесье, заветное Бобровицкое озеро — обмелевшее, посеченное по берегам клиньями осоки, но в погожий летний денек чудесное и, несмотря на размеры, уютное, будто широкая дубовая лоханка.

Увидел, как наяву, несмелое утро, смену ночи и дня.

Ночной туман небрежно прибрал за собой, очистив песчаную косу и деревянные мостки, и замешкался в закоулках дальней береговой полосы.

Стремительно падает птица. В серебро.

Неслышно нырнул в водную гладь запоздалый сон и выплеснулся озерной чайкой с серебряной рыбкой в клюве.

Мрачная, поросшая редкими корявыми соснами, песчаная Шыбиницкая гора на окраине местечка Ивацевичи, где гостевал у своего дружка поэта Винцеся Вашеки…

Голоса теплой волной смяли меня и накрыли с головой.

Я улегся на узенькую кушетку, зажмурился и приготовился лежать долго-долго — пока звучала торжественная месса, пока чудесные видения моей малой родины не меркли, колышась перед глазами яркими, насыщенными картинками.

Меня убаюкивало вечно живое лесное озеро…

… Дедок скрипел весельными уключинами, равномерно черпал и черпал воду за бортом; серебристые капли срывались с лопастей, не успевая оставить разводов; круги оказывались позади, движение почти не ощущалось; нос лодки подпирал сосну на горизонте и все не мог дотянуться до её темно-синего силуэта. Вдох-выдох поднимал волосатую грудь в разрезе хлопчатобумажной рубахи, притягивая взгляд сидящих напротив, и мы непроизвольно начали дышать в унисон с гребцом, подчиняясь заданному ритму жилистых рук с татуировкой «Вася» на левом запястье.

«Раз-два» поднималась и опускалась озерная гладь. «Вдох-выдох» работали гигантские лемеха. И лодка, люди в ней, чуткое бескрайнее озеро, прозрачный воздух, лесистые дымчатые берега — все мы разом, послушные невидимому дирижеру, колыхались в едином необъятном корыте…

Все жарче разгорался в небе слепящий солнечный блин.

На носу лодки восседал крупный дымчатый кот. Хозяин называл его Васькой. Кот блестел голубыми глазами, и невозможно было проследить за немигающим взором.

— Давай поймаем ему рыбешку! – предложил я, почувствовав неожиданную симпатию и сочувствие к неподвижному животному.

Хозяин лодки поднял глаза. Выражение лица, словно я родил несусветную глупость.

Кот никак не отреагировал на движение гостя к удочкам, сочтя мои добрые намерения попыткой неуклюжего панибратства.

— А вы, хлопцы, чули, як плачуць бабры? – ни с того, ни с сего подал голос дед Василь, обращаясь ко мне и Вячеславу, давнишнему знакомому, соблазнившему меня в эту поездку.

Вопрос выдохнулся в паузе между гребками и прозвучал неожиданно, вызвав смущенные улыбки на лицах великовозрастных хлопцев. Судя по настроению нашего поводыря, вылазка по местам Славкиного детства обретала дидактическую окраску.

— И не магли чуць, — убежденно продолжил старик. – Гэтае трэба бачыць!

— С чего им плакать? А? – первым, на правах земляка, отозвался Вячеслав.

— Лайдаки! — пренебрежительно хмыкнул дед Василь. – Валацуги! — добавил в наш адрес для убедительности и на весь оставшийся путь потерял к пассажирам интерес.

Движение продолжилось в молчании.

Утро, воспользовавшись попустительством зрителей, беспечно разводило густые чернила до той ускользающей консистенции, пока темно-бордовая киноварь, обозначавшая восток, не превратилась в жиденький ультрамарин с ярко-оранжевой кляксой в зените. Пылающая брошка оказалась единственным достойным уважения знаком, украсившим небесный тюрбан. Все остальное пространство выглядело тусклым и блеклым.

Лодка, наконец, приткнулась к берегу. Лес приблизился к урезу воды. Высокая сосна, маячившая издали, подалась куда-то вверх. Четче прорисовались отдельные древесные стволы.

Не дожидаясь понуканий нелюдимого деда, мы со Славиком рывком вытащили посудину на песчаный откос, сложили оставленные стариком весла. Закинули за плечи походные рюкзаки.

— Пайшли, — без всяких эмоций промолвил полешук и, не оглядываясь, споро зашагал вдоль отмели, забирая влево, в прибрежную чащу.

Кот остался на месте — сторожить удочки и лодку.

— Слав, «лайдаки» — понятно, лентяи, а что означает «валацуги»? – спросил я вполголоса, чтоб дед не услышал.

— Что-то вроде бродяг, бестолковых лоботрясов…

— Суров, однако, дед Василь… Он всегда такой?

— Тсс… Посмотрим. Я его плохо помню. На всякий случай, лишнего при нем не вякай. Еще обругает. Засмеет…

После получасовой ходьбы среди мелколесья остановились возле рукотворной песчаной дамбы со следами дорожной колеи на плоском верху. Насыпь, сделанная пару лет тому назад, отсекла глубокую ложбину от пологого берега и перегородила горловину безымянного ручья, впадавшего в озеро. Этот ручей давным-давно облюбовали бобры, строившие на нем свои хатки и возводившие запруды. Дамба отсекла пойму протоки вместе с бобровой колонией и служила рокадной дорогой, огибавшей водоем вдоль заболоченного берега. Местность исковеркана, разутюжена бульдозерами. Знатно погуляли на берегу временщики-мелиораторы!

— Вунь яна, бабровая хатка. Нихто у ёй больш не жыве, — равнодушно промолвил дед Василь и показал на беспорядочную груду, напоминавшую изнанку вывороченного пня.

Кучу переплетенных, торчащих из грунта коряг непосвященный человек мог бы принять за что угодно, но только не за крышу звериного жилища. А между тем это и была заброшенная бобровая хатка — цель нашей поездки на знаменитое Бобровицкое озеро. Кажущийся хаос корней, сучьев, кольев, спрессованного ила и глины не предполагал разумную упорядоченность и какой-нибудь прикладной смысл.

— Глядзице, чаго уж цяпер! – махнул рукой дед и отвернулся. -Уйшли бабры. Мабыць, не вернуцца…

Трудно было поверить, что в недрах глинистого взгорка, на глубине существуют ходы-переходы, обустроены звериные лежбища, жилые комнаты, кухня, спальня и даже отхожее место, а колья, выступающие то тут, то там, — это стволы ясеней и ольх, сваленные, раскряжеванные и доставленные по воде, затесанные острыми клыками умных трудолюбивых зверей.

Обошли кучу вокруг, прислушались. Вячеслав для верности потопал ногой. Никаких признаков подземной жизни. Лишь утлая трясогузка спорхнула с колышка, торчащего из обмелевшей вымоины, и перелетела на другую сторону дамбы поближе к большой воде.

Вдалеке замаячила белая цапля, изобразив изогнутой шеей вопросительный знак…

Василя никто из нас не просил, он сам начал рассказывать… Воспоминания старика скупые, не приглаженные расческой логики, как редкие, торчащие вразнобой седые вихры на его непокрытой голове.

… Жили себе бобры в окрестностях Бобровицкого озера, хатки строили и запруды. Сколько люди помнили лесное озеро и протоку, столько здесь испокон веков обитало бобровое племя. Однажды появились мелиораторы с бульдозерами и тракторами, экскаваторами и грандиозными планами осушения местных болот. Ручей засыпали, перегородили дамбой.

Зверье покинуло эти места, казалось бы, навсегда.

Как-то, обходя забытые болотные тропки, дед Василь настиг на берегу одинокого бобра. Это был пожилой потасканный самец со скомкавшейся шерстью и широким, покрытым чешуей, коротким хвостом. Старый бобр ранним туманным утром, проделав перед этим утомительный путь по обесточенному ручью, преодолел песчаную преграду и направлялся к своему заброшенному жилищу. Какие надобности и цели преследовал, вернувшись к разоренному родовому гнезду, – известно лишь ему одному.

— Вось тут на дарозе я трапиўся, — рассказывает Василь. — Бабру некуды уцякаць: да вады далека, а праход чалавек заступиў… Бегчы няма сэнсу. Склау тады на грудзи свае лапки, як дзизяци, ды плакаць пачаў… Слезы, можа й з гарошыну, кацяцца па шчокам…Стаиць слупком, ды моўчки жалуе: не чапай мяне, чалавеча, не крыўдзи…

— Я багата гора ў жыцци бачыў, век пражыў, але таких шчырых горких слез яшчэ не сустракаў… А кажуць, неразумная тварына! У звера чалавечага болей, чым у некаторых людзей знойдзецца… Памятайце гэта заужды… Няма граху цяжэй, чым пакрыўдзиць малога, убогага ды беславеснага…

Болотные испарения, нагретые полуденным солнцем, замутили настроение путешественников, казалось бы, до предела. Но… Бобровицкое озеро, несмотря ни на что, оказалось верным своему названию…

Неожиданно дед Василь оживился и стал тыкать пальцем куда-то в воду.

На небольшой глубине в подножье дамбы виднелись дыры, не похожие на ондатровые норы, а значительно шире.

-Бобры вернулись! – разом выдохнули присутствующие, и трудно передать радостное вдохновение, охватившее всех нас.

Дед смотрел на спутников с видом победителя, а мы бессмысленно лыбились и не знали что говорить…

— Бач, якия лайдаки?! Вось дык валацуги! Зноў хады прарыли!- возбужденно повторял старый полешук.

Чуть позже наткнулись на свежеобгрызенный ствол ольхи на берегу ручья и вообще припухли: по всем признаком затевалось новое строительство бобровой хатки…

Ближе к вечеру отправились на лодке в обратный путь. Пока то да сё – стало смеркаться. Часы, проведенные на берегу, пролетели незаметно. Удочки мы так и не разматывали. Я размышлял обо всем увиденном и думал о своем друге, благодаря которому попал в полесскую сказку.

Вячеслав — белорусский поэт. Раньше он писал стихи, такие же проникновенные, как летнее небо над лесным озером, и завораживающие, как озерная волна. Подписывал «Винцесь Вашека». Так звучит его имя на старинный белорусско-литовский манер. Красиво звучит. Славику оно к лицу, и он этим всемерно гордится. Парень родился на Полесье, учился в сельской школе, прошел Афганистан. Награжден, контужен. Стихи начал писать в раннем детстве, а после Афганистана – забросил. Забыл, как сочиняют, или разучился?

После контузии страдает провалами памяти….

Помни имя свое! Имя свое помни! Свое помни имя! Я и так и сяк переставлял слова в предложении, пытаясь сложить из трех кирпичиков единственно верную фигуру. По-любому выходило правильно. И все казалось правильным и единственно таким, каким оно существовало в этих заповедных местах в далеком прошлом, есть сегодня и, наверное, уже не будет выглядеть в будущем. Но не исчезнут имена живших здесь людей, даже если люди умрут: их запомнят знакомые и близкие. Сохранятся погосты и названия деревень, даже когда сами деревни зачахнут. Останется Бобровицкое озеро. Наверное, с годами оно еще сильнее обмелеет и зарастет тростником и осокой. В древнем лесу вокруг озера еще заметнее состарятся вековые сосны и дубы. Реже начнут прилетать на кормежку грациозные белые цапли. А учителя местной школы будут по-прежнему задавать своим немногочисленным ученикам традиционно остроумный вопрос: «Кто из вас назовет прилагательное с тремя одинаковыми гласными в окончании?»

— Длинношеее! – дружным хором возопят сообразительные полешуки, не обязательно имея в виду надоевших цапель.

Но обязательно – мне хочется верить – в сельском классе будет учиться мальчик с именем Винцесь. А иначе и не должно. Ведь бобровым хаткам в этих благословенных краях сносу не бывает…

Я постарался это мгновение запомнить.

Ученый кот в позе застывшего сфинкса обращен мягким профилем в озерную даль, и не понять: высматривает ли серебряную рыбешку, следит за плывущими в воде облаками или прислушивается к шепоту волн.

Слышно, как на Бобровицком озере плачут бобры.

Белорусский лирник Винцесь Вашека, качаясь в лодке, торопливо записывает на коленке только что рожденное стихотворение.

Над Полесьем слагается и звучит Полонез Огинского.

… Покойно и сумеречно. Редко-редко мерцают на дальнем берегу робкие огоньки крестьянских окошек – как горящая лампадка под иконами в красном углу родительской избы. О чем напоминают теплые светлячки? Куда зовут?

Я решительно закрыл за собой дверь в светлое советско-татарское будущее и отправился к станции метро, а оттуда — в темное белорусское прошлое.

Рабоче-крестьянская солидарность помахала мне на прощанье сдвоенным серпасто-молоткастым символом…

Янычар-2 на всякий случай снабдил в дорогу российскими деньгами, куревом и зажигалкой: буровики выручают своих всегда. Мои заверения о существовании валютной «заначки» ответной реакции не возымели: была у собаки будка…

***

Переполненное метро убедительно подчеркнуло неприкаянность раннего пассажира – прошуршало, прогрохотало, прокашляло, прокалужило, прозамоскворечило, продекламировало отчужденностью утреннего электропоезда…

В утешение на подступах к Белорусскому вокзалу заспанная лоточная деваха предложила попить свежего пива.

Продавщицу на тротуаре какие-то суетливые дядьки при мне обставили со всех боков штабелями пивных ящиков и уехали на грузовике.

Бутылки были без наклеек, а явно «левое» пиво на вкус отдавало мочой и пенилось во рту, как шампунь. Ночная смена московского пивзавода работала на чей-то карман.

Из груды неубранного оберточного хлама вылезла на поверхность большущая, в рыжих подпалинах крыса и вприпрыжку побежала вдоль бордюра, шмыгнула меж мусорных баков.

Продавщица пронзительно завизжала. Крыс она боялась больше, чем серых личностей, начавших подтягиваться к стихийной торговой точке из сумеречных подворотен и переулков.

Рассвет обнажил испуганное лицо лоточницы — молодой еще девчонки, беспомощно оглядывавшейся то на гору ящиков с пивом, то на подозрительных покупателей.

План, даже «левый», требовал мужества и самоотдачи.

Я дал лимитчице прикурить от подарочной зажигалки.

Рязанское лицо распахнулось нечаянной улыбкой, но, оказалось, не про меня.

Нарисовалась запыхавшаяся напарница, такая же заспанная и простоволосая.

Девахи проворно напялили белые фирменные шапочки, прикололи их к волосам шпильками-невидимками, рассовали по карманам новеньких халатов сдачу — и привокзальная торговля закипела.

Неожиданно похожие на бомжей робкие покупатели, обступившие точку, как по команде, исчезли. Подвалила молчаливая кучка людей — с десяток здоровяков в камуфляжной милицейской форме, с черными масками на лицах, с короткоствольными автоматами за плечами. Бравы ребятушки бесцеремонно похватали бутылки с пивом и тут же, не отходя от кассы, шумно, с выдохами и пофыркиваньем, опорожняли. Никто из группы захвата платить не намеревался.

Продавщицы угодливо хихикали и протягивали омоновцам открывалки.

Заглотив дармового пойла, не стесняясь девчат, «черномазые» дружно слили перебор на стену привокзального здания и затопали ботинками в сторону зала ожидания.

«Легкая профилактика, легкая! Работаем!» – на ходу втолковывал взбодрившимся спутникам мордастый ведущий.

Ведомая банда, болванчиками, согласно кивала черными головами.

Стук кованых подошв рикошетил от сырых стен и отдавался гулким эхом в утренней тягомотине.

Я поплелся за «чернорабочими» следом. Что с меня, убогого, было взять?

«Чем больше морда, тем больше противогаз!» — вспомнилась прибаутка армейской молодости.

Силлогизмы прошлой, советской действительности намертво застыли в лепке Белорусского вокзала и оказались неистребимыми в вокзальных правилах. Никакая перестройка, как выяснилось, оказалась не в состоянии их стронуть с насиженных мест.

Спать на куцых, жестких лавках в зале ожидания возбранялось. Томительное ожидание поездов предполагало перманентное бодрствование. Потенциальные пассажиры, пережившие ночной кошмар, кемарили сидя, если позволяло свободное местечко. Большинство спинами подпирало крашеные стены и редкие четырехугольные колонны, тщетно пытаясь их сдвинуть.

Куда-то пропали баки с питьевой водой и фонтанчики, а вместе с ними билеты почти на все направления, хотя пассажирские составы отправлялись с перрона полупустыми.

Бессрочный технический перерыв касался всех без исключения билетных касс, но у каждого зашторенного окошка томилась толпа.

Носильщики с огромными пустыми тележками срывались с места при объявлении прибытия очередного поезда, строго блюдя корпоративную очередность и сметая с пути безбагажную публику.

Все куда-то ехали, и все оставались на месте. Билеты не продавались.

Объявление на входе предупреждало: «Находиться в зале ожидания без наличия проездных документов строго запрещено».

Автор предписания претендовал минимум на Государственную премию в области железнодорожных пассажироперевозок.

Отсутствие «наличия» мало кого смущало: зал ожидания кишел сонным муравейником. И даже легкая профилактика, произведенная эскадроном летучих омоновских гусаков, извините, гусар, не слишком проредила смешанные ряды очумелых пассажиров.

В вагон я все-таки ближе к вечеру попал. Обмякший и выжатый, словно сдутый воздушный шарик. Адрес привел на запасные пути, вокзальные задворки, где уже не машут платочками, но, спотыкаясь, перешагивают блестящие рельсы и промазученные шпалы, пытаясь разобраться в хитросплетении путей, опровергающих школьную истину, что две параллельные прямые никогда не сходятся. Еще как сходятся!

Обшарпанные полки, безлюдный казённый коридор, влажное серое белье, падающие занавески и даже проводница в темно-синей железнодорожной форме и такого же цвета берете – все было, как в настоящем пассажирском вагоне, и мест – занимай, не хочу, но состав никуда не отправлялся, и толчеи провожающих и отъезжающих не наблюдалось. Пара бэушных вагонов, загнанных в тупик, глазела немытыми окнами и называлась привокзальной гостиницей «На дорожку». Своеобразная Комната матери и ребенка на вагонных буксах, ночлежка для безбилетных и не попавших в заветный дилижанс под названием купе или плацкарта скорого либо пассажирского поезда. Сюда я сподобился внедриться, повевшись на ласковый голос репродуктора, пригласивший уважаемого пассажира Белорусского вокзала, дорогого гостя столицы на комфортный отдых в оставшееся до отъезда время. В отличие от скучавшего народа предприимчивые вокзальные деятели не дремали: однако гостиничное ноу-хау, судя по малочисленности соблазненных, только-только набирало обороты.

«Пусть мне будет хуже!» — решил я и попросил у проводницы (консьержки?) чего-нибудь горячительного.

— Нету! – хорошо поставленным голосом ответила дородная тетя, зато охотно объяснила, как и куда пройти.

Пришлось разматывать сходящиеся параллельные линии в обратном направлении и отовариваться в киосках, облепивших привокзальные корпуса, словно грибы опята древесные стволы в лесу. Из напитков ограничился бутылочкой вина с красивой импортной наклейкой. Насколько помню, раньше такие продавали лишь в специализированных винных магазинах.

Констатировал: бессрочная продажа спиртного возродила из пепла не одну заблудшую душу перманентно пьющих советских граждан.

Безлюдный пассажирский вагон – без продолжения, без будущего, как остывшая печь или авторучка с высохшими чернилами. И не пахнет он человеческим общением. Не хлопают двери тамбуров и купе. Не курят у окон одетые по-домашнему пассажиры. Не наблюдает никто за проплывающими видами за стеклом, да и видов не видать. Не торопится по проходу розовощёкая проводница, неся в растопыренных пальцах по пять горячих стаканов на каждом мизинце. Не загораются шальные надежды в глазах у молоденьких девчат и таких же прыщеватых парней, еще веривших в перспективы дорожных и курортных знакомств. Ничего этого нет и в помине.

Дом на колесах мертв. Не в счёт глухие озабоченные голоса за плотно закрытыми дверями. Коробки, картонные ящики, мелькнувшие в щель, хранят коммерческие интересы упитанных черноволосых сограждан, оккупировавших под временный склад почти все свободные купе. К разговорам с одиноким пассажиром по определению рыночные дядьки не расположены.

Ну и шут с ними. Флаг им в руки и бубен на шею. Перебьемся.

Вагон – СВ, двухместное купе, отделано деревом, но не плохонькой шалевкой, а настоящим — ясенем или дубом, на худой случай –березой, правда, не карельской. Добрый краснодеревщик руку приложил. Тысячи ладоней и задниц привилегированных пассажиров, годами елозивших по полкам, не смогли залапать, затереть классную работу.

Такими натуральными материалами пассажирские вагоны нынче не отделывают – пластик кругом, обманка, подделка. «Растет ли сибирский кедр в Тюмени?» Растет, отец! Еще как растет! Потому что иначе не должно быть – не всю ведь еще землю испохабили и загадили. Не всю живицу высосали. Таит, затоптанная, в себе силы неизведанные. Вот почему льнет к земле-кормилице человеческая душа! Вот почему – босиком просится, по камешкам колким, по колючкам… Чтоб больней, щекотней, ощутимей проняло… Чтоб напомнило исконное имя твое!

Каких-нибудь тысяча километров, оставшихся до дома, до родного Полесья – ничто по сравнению с сибирскими просторами. Другие измерения, другая жизнь. Только цена иным километрам и пядям иная. Мы ее сами для себя устанавливаем – по закону рождения, по привычным с малолетства меркам.

Лежа на нижней полке (верхнюю не было смысла опускать, а так любил!) я постарался думать о чем-нибудь хорошем, безотказно приятном. В голове возникли образы матери с отцом, близких и дальних родственников, родительской деревни.

И совсем уже, наверное, некстати, а может быть, с намеком явился в мыслях прадед, которого я совершенно не помню, и сомневаюсь, видел ли когда вообще, но представлял по рассказам бабушки: еще тот, рассказывала, говномес был! То, что глину копал, – это ладно, не от хорошей жизни. А то, что упорная в нем кость коренилась, – таких еще поискать.

В старину моего прадеда Никиту Кудлова, жителя белорусского села Похмелевка Могилевской губернии, сельское общество снарядило в Сибирь столбить вольные земли, разрешенные к заселению малоимущим безземельным крестьянам тогдашней России.

По знаменитому декрету царского министра Столыпина намечалось великое переселение.

Никита единственным малопьющим в деревне считался. Церковную кружку по решению односельчан хранил. Единогласно был избран церковным старостой и в знак особого доверия — сибирским ходоком.

В дорогу собирали разведчика-гонца всем деревенским миром. Наказывали:

— Езжай, Никита, осмотрись, наделы получше выбери: чтоб озерцо или река рядом, сенокосы и пастбища, чтоб землица жирная попалась, не каменья, сушь или пропащая гниль… Людскую казну ненароком не пропей… Лихих разбойников, сибирских варнаков стерегись… Казенную бамагу на землю не потеряй, пуще собственного глаза береги…

Для поддержки штанов сельчане отправили вместе с Никитой в Сибирь кузнеца Парфена с потаенной надеждой на его пудовые кулаки: мало ли что… Тот вначале отнекивался, но за компанию, как говорится, и жид повесится…

Поехали. По железной дороге добрались до города Канска, а это где-то в Красноярском крае. Оттуда уже пешочком — по тайге, по сибирским падям и чащам…

По возвращении после трехмесячного паломничества ходоки отчитывались:

«Просторы – необозримые: тайга, реки, горы, всего вдосталь. Пахотной земли – немеряно, родит как не из себя. Народу в редких деревушках и на заимках – с гулькин нос. Белок-летяг, полосатых бурундуков – в глазах рябит. Хищного зверья – не встретили. Зато мошки, комаров – темные тучи… Платками и мелкими сетками местные жители лица себе от комарья заматывают, а скотине на головы мешки надевают — с дырками для глаз и ртов… Парфеновы кулачища не пригодились: народ в Сибири смирный, покладистый, не ровня нашим: тем в морду плюнь – драться лезут… Бамагу на землю в уездном земском собрании выправили… Круглую печатку с орлом поставили… Можно переселяться…»

Некоторые похмелевцы согласились на переезд. А большинство уезжать из родных мест наотрез отказалось: дескать, комарье в Сибири зажрёт… Никита и так и сяк людей убеждал, не помогло. Тогда прадед запил вчерную и на все уговоры вернуться к обязанностям церковного старосты ругался матерными словами и обзывал всех кого ни попадя мошкарой.

Пока судь да дело, пока рядили да собирались, грянула германская война. Не до переселения.

Парфена убило в Карпатах. Никиту, служившего пластуном-разведчиком у генерала Брусилова, Бог миловал. Вернулся с фронта живым. И не просто вернулся – а с четырьмя солдатскими Георгиями. Целый бант и сверху бантик. Геройским разведчиком мой прадед оказался. Однако на рассказы о своих подвигах был скуп, лишь повторял: «Мошкара!»

Этим словечком Никита абсолютно все события жизни стал мерить после сибирской эпопеи и империалистической войны. К примеру, власть поменялась – мошкара. Революция произошла – мошкара. В колхозы начали крестьян сгонять – туда же…

Об этом моя бабка Настя рассказывала.

Революция, о которой солдатики мечтали в окопах, власть Советов, пришедшая в деревню Похмелевка, обошлись с моим прадедом круто — все награды у него забрали. Нечего, мол, царские побрякушки носить. Самого не тронули: какой спрос с рядового? А собственной земли он так и не дождался.

Никите все нипочем: копал себе откос за сараем, красную глину добывал. Кирпичи лепил.

Сыну Никиты, Борису, повезло еще меньше. Во время новой войны – её сразу же нарекли Великой Отечественной — потерял на фронте руку, работать в колхозе не смог. Но тоже духом не пал, к жизни приспособился. Работали семейной парой: отец копал, а сын оттаскивал. Потом менялись местами.

«Будем рыться до победы!» — почти в голос заявляли оба.

Деда Бориса я даже смутно не могу припомнить, хотя бабушка утверждает, будто он меня мальцом на руке держал и водил за огород показывать яму, где со своим отцом, Никитой, глину добывали. Внучок — вспоминала бабка — все время удивлялся: как это у старенького деда может быть такой же старенький сын, и как одной рукой можно копать колодец аж до самой победы?

К культе деда Бориса был привязан крючок, гнутый из толстой проволоки. Инвалид ловко цеплял им дужку ведра и запросто мог нести.

Свое удивление я запомнил, а облик дедов – нет…

Еще бабушка вспоминала о затяжном споре между родителями. Дед Борис считался участником Великой Отечественной, хвастался своим ветеранским удостоверением: по нему в магазине выдавали без очереди сахар и муку, а дед-прадед Никита, когда еще был жив, всякий раз расстраивался и утверждал, будто он тоже участник, и тоже – Отечественной войны…

— Империалистической! – поправляли Георгиевского кавалера сельские умники.

— Накось, выкуси! – не сдавался престарелый пластун-разведчик. – Во всех российских газетах тогда писали – Отечественная война с кайзеровской Германией… Я, что ли, не за Отечество воевал, Георгиевские кресты задарма получал?!

— Никита да Борис за носы подрались! – трепали по деревне злые языки.

Однако спорщики были политически подкованными, поэтому копали глубже:

— Война 1905 года с Японией – Японская… С финнами в 1940-м – Финская… А вот если с Германией, значит – Отечественная!

На том и сходились.

***

Я так распалил воображение, что оно сыграло со мной традиционный фокус: сочинилась баллада. На всякий случай записал. Вернусь на буровую – покажу Генке. Если к тому времени лавочку не прикроют. Но все равно поделюсь с дружком. Он, если верить, как и я, тоже когда-то родную деревню оставил. Не осудит. Поймет.

Слушай, друг ситный…

БАЛЛАДА, РОЖДЕННАЯ В ХОЛОДНОМ

ВАГОНЕ НА ЗАПАСНЫХ ПУТЯХ

БЕЛОРУССКОГО ВОКЗАЛА

Прости, деревенька, прощай!

Прости меня, непутевого, за дальние дорожки-пути, сманившие на чужбину. Прости за стыдливое «прости», сказанное нерешительно. Прости за былую гордыню мою, пришпоренную нетерпением. Прости за любовь твою, унесенную без спроса.

— Чаго ж ты, унучак, жалобiшся, цi не пазнаў? Дарога заўжды прывядзе на радзiму, дзе б ні блукаў…

— А если это погост?

— Так гэта жа дым…

— А где он? Не вижу!

— У сэрцы тваiм.

Прости меня, несмышленого, за беглый прощальный взгляд, походя скомканный. Прости за засохший куст, второпях обломанный. Прости за прежнюю бодрость мою, напитанную легкомыслием. Прости за лишнюю стежку во ржи, протоптанную напрямик.

— Навошта, унучак, марудзiшся, як штосьцi забыў?

Збiралi ў дарогу ўсей вескай цябе маладым.

Клюку i вяроўку, што далi,

з пасмешкай унес ты з сабою,

рушнiк вышываны матулiн, дарэчы, радной…

— Веревку цыгане украли, а посох я сжег,

Когда согревался в метелях пустынных дорог.

Рушник прохудился, им слезы и пот вытирал,

Дождями мне ветер вечерять столы накрывал…

Отцовскую сторублевку в корчме разменял

И по копеечке нищим на паперти деньги раздал.

Задабривал голод криничной водой и росой…

О чем ты, бабуля? Что, кроме печали, унес я с собой?

— Да чога, унучак, iмкнуўся, знойдзеш цяпер. Як бытта не бачыш: адкрыта калiтка i дзвер. Сцяжынка да бацькавай хаты цябе прывяла .

— Но это ж погост!

— Не! — Людская хула…

Вдоволь утешившись почти несуществующей виной, я засобирался было на покой, как в купе постучали, и на пороге возникла Кругом Виноватая Женщина, подталкиваемая проводницей.

Она появилась из неясно гудевшего пространства, из громких переговоров сортировочных диспетчерш, чьи усиленные вечерним резонансом неприятные голоса напоминали перебранку базарных торговок.

С такими же неразборчивыми, немо кричащими глазами, женщина ввалилась в купе, выставив перед собой, как щит, большущую клетчатую сумку…

— Определили на постой? – как можно приветливее встретил я посетительницу, обезоруженный растерянностью на её крестьянском лице. Ни дать ни взять – Кругом Виноватая.

— Ты уж, милок, потеснись, потерпи! – заговорщицки подмигнула проводница. — И женщина потерпеть согласная. В тесноте да не в обиде. Где ж мне отдельных купе напастись?! А вы тут поладите. Не оставлять же пассажирку на улице…

— Обманули в Москве? – спросил я первое пришедшее на ум, безошибочно распознав в вошедшей неопытную челночницу. Таких приезжих, торгующих продуктами питания из ближнего и дальнего Подмосковья, на столичных вокзалах — хоть пруд пруди.

— Ага! – с каким-то облегчением ответила, будто выдохнула молодица, и для убедительности потрясла сдутой дорожной сумкой. – За полцены отдала…

— Чем хоть торговала? – панибратски продолжил я, приглашая женщину к свободному общению.

— Сыры привозила, пять головок…

— Сама делала?

— Откуда? Моя Чернуха, как коза – больше двух литров не дает. У перекупщиков брала. Специально в Москве продать.

— Дорогу хоть оправдала?

— Не-а! – простодушно лыбясь, ответила мешочница, совсем не обидевшись на бесцеремонные расспросы — и по зардевшемуся полному лицу, по облегченному выдоху можно было понять, что рада она радешенька избавлению от обузы, от неподъемного баула, от добровольно взваленной на себя спекулянтской обязанности.

Вот и проводничка попалась душевная – пустила в вагон и недорого взяла за ночлег, сосед, мил-человек, попался, похоже, приставать не станет…

Женщина выпросталась из мешковатой дешевенькой куртки на рыбьем меху, сдернула клетчатую шаль, обнаружив шикарную, трижды обернутую вокруг русой головы косу. Без платка, в старомодной кофточке показалась еще более уязвимой и виноватой. А по возрасту выглядела не намного старше меня. Почти не намного…

— Неужели на сыры в столице спросу нет? Днем в гастроном заглядывал – огого частники цены взвинтили! Если предложить дешевле, всяко – возьмут! – завелся я, изрядно соскучившись размышлять и пить в гордом одиночестве.

— Брать-то берут, да мои порченые оказались… Кошка покусала…

— Кошка?!!

— Она, зараза! Забралась потихоньку в чулан и давай кромсать. Погрызла, когтями пошкрябала. Голодная! С одного боку – и все пять головок, как назло… Я впотьмах не заметила, а привезла в Москву барышнику, развернули на весы класть — мать моя родненькая! Хозяин лотка чуть ли не за грудки хватает: «Смеешься, тетка? Издеваешься? Езжай, говорит, Екатерина, на катере к такой-то матери…» Меня-то не Катькой звать, Маруся я, Марья… С плачем домой вернулась. А муженек на дыбы: мол, я зиму за двоих в кочегарке корячился, все легкие выкашлял, чтоб какой-никакой авансишко у председателя выпросить на твои сыры, а вы мне дурку дурите! Обрезать, что ли, покоцаное не додумались? Один хер на мелкие кусочки покромсают, какой богач сподобится целиком головку или даже половинку на закуску брать?! Езжай, дура, обратно. Вот я и вернулась… Еле упросила забрать товар в закусочной. Какой-то не наш сжалился, черный, азербек, наверное. Уж я-то выходила по Москве, на метре выездила! Чулки порвала… Где тонко, там и рвется…

— Ну и что с кошкой?

— Мужик пришиб. В тот же утро напился пьяным и огрел лопатой, чтоб не паскудила. Она сдохла. Не насмерть пришиб, могла бы поправиться… От обиды Богу душу отдала. И сам слег. Может быть, тоже с тоски. Протрезвевши, кошку шибко жалел. Жалостливый он у меня, пропащий… Туберкулезом болеет… Не жилец.

Мужа она вспомнила без показной кручины, отстраненно и, вместе с тем рассудительно, как, наверное, думала о наступавшем вечере или распахнутой, приоткрытой сквозняком калитке в своем крестьянском дворе – вот солнце заходит, спать пора, калитку надо бы затворить, да неохота вставать, обойдется…

Покорность, смирение, обреченность, годами культивируемые в душе, коренились в размеренном голосе и спокойном, безучастном взгляде. Чему быть — того не миновать…

Это ж надо было словечко для больного мужа подобрать – пропащий… Будто от рождения обреченный…

— Помянем? – спросил-предложил я и выставил на столик недопитую бутылку импортного портвейна, не осиленную в одиночестве.

— С какой стати? – искренне удивилась женщина. – Не срок еще…

— Кошку! – нашелся я.

Кругом Виноватая стушевалась и тихонько засмеялась.

«Чудак человек! С таким общаться не боязно. К тому же вместе время предстоит коротать», — было словно написано на ее конопатом лице.

Не кочевряжась, женщина взяла полной, обветренной рукой протянутый стаканчик и медленно выпила, предварительно попробовав содержимое маленьким, аккуратным, как у кошки, языком.

— Вкусно! – констатировала, как мне показалось, с некоторым облегчением. По всему было видать: не привыкла к марочным, дорогим напиткам. Внимание малознакомого человека ее смущало, однако настороженная скованность исчезла.

— Муж пьет?

— Кто же ее, заразу, не употребляет! В нашей деревне, считай, все мужики поспивались. Бабы тож. Да и молодежь туда же. Ни в солдаты, ни в матросы, ни подмазывать колеса… Сеять, жать некому…

«Наверное, и бьет жену лихой кочегар, когда «вахту не в силах держать», — определил я по застарелым синякам на шее и предплечьях собеседницы. Докучать расспросами не стал, смягчив укол жалости привычной с малолетства деревенской поговоркой: «Кто чубит, тот любит…»

— Ковать не разучились? – поинтересовался для отвода глаз, вспомнив «Рабочего и Колхозницу» с серпом и молотом в руках.

— Ковать? Кузнечную работу имеете в виду? Где ж вы кузницу отыщете по нынешним временам? Колхозы развалились. Мехдворы бурьяном позарастали… Не кует, не пашет народ… Куда ни плюнь – в бизнесмена попадешь. Но большинство – без штанов…

… Время летело незаметно. Вроде бы никуда и не ехали, и не потряхивало вагон, а за бесцельным разговором душа угомонилась, устаканилась, не опасаясь расплескаться нечаянным откровением. Мысли текли размеренно, будто несуществующие дорожные виды за занавешенным окном…

Грустная Марья отмалчивалась, а я продолжал про себя начатый ранее нескончаемый монолог.

«Все мы что-нибудь урываем – от дороги, от жизни, от судьбы, зачастую довольствуясь малым, случайным, лишним и необязательным. Подвернулось, почему б не воспользоваться?»

«Находим себе подобных, своего же круга, чтоб сподручней хлебать из привычного корыта… Свято верим в прописные истины, усвоенные с младенчества — негоже лезть со свиным рылом в калашный ряд…»

«Колхозный кочегар, больной туберкулезом, не денег потраченных пожалел, а душу живу, по пьянке загубленную. Собственную судьбу, выхарканную тюремной чахоткой, навряд ли в тот момент вспомнил…»

***

«Добуримся, обязательно добуримся до большой нефти. Иначе за что боролись? За что недосыпали и мерзли?! За какие коврижки комаров и мошку кормили!? Должна же существовать справедливость! Но как эту клятую справедливость измерить? Какими мерками? Пробуренными метрами? Тоннами и баррелями добытой нефти? А может, действительно, прав отставной мичман Генка: справедливости, правды обязательно должно быть много, как моря-океана, чтобы на всех хватило?! Маленькую справедливость на всех не разделишь … И в то же время кроха, глоток правды единственного страждущего утолить в состоянии…»

«От обиды не только кошка — тварь бессловесная — дух испустить может. А каково человеку? И кто поймет природу этой жалости? Других жалеем, чтоб поучаствовать, помочь, а себя? Отдаем без всякой, казалось бы, выгоды, но получается – для своей же потачки…»

«Кого удивить, допечь пытаемся шикарными тряпками и толстыми кошельками? Её, болезную — родину свою малую, невзрачную да убогую… А ей от нас ничего не надо. Лишь бы не забывали, злым словом не поминали…»

«Почему если малая – то забитая и нищая, вниманием большой страны обделенная? А разве не так? Спросите у дочери нашей лаборантки Варьки – знает ли она, рожденная на Севере, какого вкуса мороженое? Давно ли чумазые детишки хантыйского старейшины Айваседы научились отличать шоколадные шарики-драже от крупной охотничьей дроби? Давно ли я сам носил на школьную физкультуру парусиновые тапочки, отбеливаемые разведенным на молоке зубным порошком? Оделись получше, обулись и хуже стали?»

«Со времен Столыпина ожидаем от реформ и перестроек лучшей жизни, а получаем но уши потрясений. Богатые становятся еще богаче, а бедные – еще беднее. А земля и люди все стерпят. Видать, никогда не переведется в нашей стране пожарное племя вахтовиков… Я, например, вахтовик. Генка, Янычар, Михалыч, лаборантка Варька, вся наша забубенная буровая бригада… Сколько таких?! Вот эта молодая еще бабёнка с малыми детками и с больным мужем на плечах – тоже вахтовичка. Бесправная и бессловесная…»

«Всего нам хватает: недра неисчерпаемые, люди душевные и не хуже, чем прежде рождались, одно плохо — никому они по большому счету сейчас не нужны, каждый мытарится в одиночку; и оттого они либо так и существуют, растя детей и надеясь на их высокий полет, их сильное гордое слово — дело великое, либо большинство одаренных и честных бесславно заканчивают жалкую жизнь, так и не поняв своего высокого предназначения. А может, хорошо, что не поняли они его, — что толку, ведь мест даже на Новодевичьем для талантов уже не осталось, а честность считается хуже проказы»

«Кто мы, граждане огромной страны, самими же названной Советской? — Мы, подобно статуи «Рабочий и Колхозница» стойко стоим на занятом рубеже, до конца несем избранную вахту, свято веря, что каждому обязательно придут на смену и каждого с почестями проводят на покой. И иначе в чем смысл великого стояния?! Но мы достоим, докопаем отведенный нам срок, несмотря ни на что. Мы пред нашим буровым мастером, как комбатом, о котором поет Высоцкий, — как пред господом Богом, до последнего будем чисты…»

«А поэтов, наравне с другими, убивают и калечат на войне. Но непременно – а по-другому в нашей сермяжной истории еще не происходило — очередную кровопролитную бойню какой-нибудь высокопоставленный умник назовет Отечественной. Чтобы спустя какое-то время громкое название стыдливо вымарать и замолчать. До следующего катаклизма. А как же иначе?! Ведь всякий раз гробим лучшую часть патриотов Отечества. Должен же забыться позор и подрасти молодое пушечное мясо, готовое безоглядно, с горящими глазами умирать ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО… Быть может, в этом и заключается высочайший смысл государственного бытия?»

«Только черствый, обеспеченный всеми благами цивилизации чинуша, дремучий ханжа презирает неимущих и считает собственный достаток – высоконравственным. Сытый голодному не товарищ. А каково убогим и нищим, обделенным и неудачливым, коих при любых властях хоть пруд пруди? Как жить простым незаметным гражданам, коих подавляющее большинство?»

…Соседка по купе, пригорюнившись, сидела себе скромно на вагонной лавке, облокотившись о столик, а подпертым щеку кулачком напомнила мне что-то родное, знакомое, близкое.

— Детки-то как твои в деревне? Растут?

— А что им станется? Ростишь их, ростишь…

— Как грибы?

— Ага… Маслятки… Сопливые и скользкие, — уточнила, согласившись, Марья, а я даже зажмурился от удовольствия, представив парочку блестящих маслят – под разлапистой сосенкой, с желтыми высохшими иголками, налипшими на влажных головках… Низ шляпок затянут матовыми подолами..

Тогда я залез рукой себе под свитер и нащупал в нагрудном кармане рубахи тугую пачку купюр, перетянутых для сохранности резинкой. Заначка на месте. Сладкое, неповторимое чувство денежного мэна, хозяина положения сковырнуло мою неискушенную излишествами и материальным достатком крестьянскую натуру.

— Поехали!

— Куда? Поздно!

— За подарками! Маслятам!

…Сломя голову отправились по магазинам. Кругом Виноватая пассивно сопротивлялась, а поводырь корчил из себя знатока. Запоздалая мысль об очередях в билетных кассах вызывала отвращение. Зато атмосфера шикарных московских маркетов, затягивавших магнитом, приводила в состояние отрешенности.

Цены кусались.

— Зачем мне рубли за подкладкой? — голосом Высоцкого ёрничали динамики очередной ярмарки тщеславия с товарами на все случаи жизни.

— Али мы не моряки, али наши жены не б…ди, тогда и Балтика – не флот! — глумился над ошарашенным толстосумом отставной мичман Генка Кургузкин, незримо витавший за моей спиной.

Я поочередно отмусоливал бумажки с портретами Бенджамина Франклина и благодарил судьбу, что последнюю зарплату нефтяникам неожиданно для всех выплатили зелеными американскими рублями. Тихо ликовал. Заначку, спрятанную на моей груди, «бакланщики» не обнаружили: никто ведь из них накануне ухо к моему сердцу не прикладывал и не любопытствовал, жив ли отравленный северянин?!

Чужой бакенбардный президент, давно уже почивший в Бозе, всякий раз, являясь на обозрение, одобрительно подмигивал разухабившемуся валютодержателю — и скромно сникал в ладонях услужливых продавцов.

— Еще! На бис! – требовала восторженная галерка, засевшая в моей башке.

— Кишка тонка, салага? – подначивал закадычный дружок.

— Хватит! Не надо! Совестно на дармовщину! — умоляли испуганные женские глаза, а руки и голос выдавали, не в силах противиться свалившемуся богатству:

— Ой, какой трикотаж мягкий, броский, платьице как раз моей старшенькой впору… Чудная курточка, Ванечкин размер…Маде ин чьё?

— Знай наших! – восторженно вопила моя воспарившая гордыня – Мы этих паршивых долларов еще заработаем, презренного металла еще накуем! Так забуримся, аж гай зашумит! Никуда не денутся нефтяные генералы — заплатят за наши мытарства сполна…

Берем! Сколько?

Гулять так гулять. Бесшабашная поездка закончилось пышным застольем в каком-то кафе на улице Тверской, где мы с Марьей обмыли покупки. Продолжили пиршество в нашем купе на запасных путях Белорусского вокзала, куда с трудом дотащили охапку коробок и свертков в основном – импортных игрушек и детских обновок.

Нефтяной магнат пытался было нанять носильщика с тележкой для доставки багажа к вагону, но более трезвая и рассудительная спутница отговорила – дорого…

Я чувствовал себя счастливым.

…Застиранная женская сорочка с потными складками дешевой фланели под мышками пухлых рук отлично гармонировала с моими «семейными», до колен, трусами блекло-синего цвета; дама по-бабьи суетилась и стыдливо прятала под казенное одеяло полные ноги, прикрывала отвисший, посеченный родовыми шрамами белый живот; кавалер не вышел ни кожей, ни рожей — обое рябое, как говорят на моей белорусской родине: но кто в тот момент имел право осуждать нас за минутную слабость, грамульку теплоты и близости, подаренной друг дружке?! А слаще жарких слюнявых губ случайной любовницы я в своей прежней и будущей холостяцкой жизни ни разу не встречал. С упоением мял податливую рыхлую грудь, неожиданно ставшую упругой и плотной, упивался горячим, как свежеиспеченный ржаной каравай, телом, и еще никогда даже самая сочная девчонка, красавица с формами рекламной модели, не возбуждала изголодавшегося по женской ласке вахтовика так, как эта деревенская косолапая простушка с торсом, грудью и бедрами фламандской матроны, которую видел в журнале «Огонек», кажется, на репродукции Рубенса, — но только славянской наружности… Смачная до одури попалась бабёнка, зрелая и сдобная, а на первый взгляд тянула лишь на подрумяненную незатейливую горбушку, хотя вполне съедобную. Вот уж поистине: не дано нам знать, где найдешь, а где потеряешь!

— Стыдно-то как! – горячо шептала женщина мне в ухо, не расцепляя рук на шее. Разметавшаяся коса щекотала лицо, и я задыхался в желанной пахучей копне…

Московская ночь за окнами недвижимого вагона, железнодорожные пути и спящие городские кварталы, повинуясь закону не сходящихся параллельных линий, отправились вместе с нами в безостановочный путь…

***

Ранним утром я посадил Марью в тепловоз товарняка, следовавшего в направлении Смоленска. Машинист согласился доставить безбилетную пассажирку с вещами до узловой станции. Согласился не сразу. Но Бенджамин Франклин, даже оставшись в единственном числе, дело свое знал туго: деликатно не обращал внимания на печальную пассажирку и не слишком обиделся на машиниста, придирчиво рассматривавшего банкноту на просвет. Мы оба с американцем наверняка знали, о чем гласили водянистые знаки, – «Пересройка»… Без «т» в середине.

Я вернулся на исходную позицию и стал ждать, пока не попросят из вагона.

В кармане не оставалось ни копейки, заветный железнодорожный билет бесследно растворился в винных парах и убыл с чужими подарками на Смоленщину, грядущий день заползал в ночлежку и в душу серым тоскливым рассветом, противный голос консьержки-проводницы бесцеремонно подталкивал в спину, выпроваживая прочь, чудесный сон заканчивался, но я, как ни старался, не успевал доплыть на лодке деда Василя до противоположного берега. Напрягал последние силы, отчаянно работая веслом, – а тонкая полоска на горизонте не становилась ближе…

Я взвыл от бессилия и тоски — и в какую-то ничтожную секунду, в момент невероятного прозрения почувствовал, увидел и услышал, как на далеком Полесье, на туманном Бобровицком озере плачут бобры.

Зверюшки рыдали от незаслуженной, непоправимой обиды.

…Тюменская вахта улетала после обеда чартерным рейсом из Домодедово, и на посадку, к своим, надо было еще добраться.

Не привыкать.

— Потерпите, братцы, я скоро буду с вами, — пообещал я, вроде бы ни к кому персонально не обращаясь, однако твердо зная, о чем я мечтаю…

ЗАПАСНЫЕ ПУТИ БЕЛОРУССКОГО ВОКЗАЛА…

ПОЛЕССКИЕ ГРЕЗЫ В НЕДВИЖИМОМ ВАГОНЕ…

БИБЛЕЙСКАЯ МАРИЯ, ЗАПЛЕТАВШАЯ КОСУ…

Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ВАС.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Весной тянет на подвиги, спасу нет. И хотя за окном середина февраля, в воздухе чувствуется каверза: вот-вот…

Вечерком после работы ко мне заглянул давнишний товарищ Винцесь Вашека, белорусский поэт, ветеран Афгана. Подняли рюмочку за юбилей вывода наших войск из Афганистана, помянули павших друзей. По принципу «первая колом, вторая соколом, остальные мелкими пташками» напоминались до приличной кондиции – и повело нас на лирику. Когда человек возбужден, любая мелочь покажется значительной, со смыслом и подтекстом.

По телевизору показывали вечернюю информационную программу.

— Я раньше только программу «Время» признавал, — выдал на-гора глубокомысленную сентенцию Винцесь-Вячеслав.

— А чем тебе «Вести» не нравятся? – парировал я, имея в запасе сногсшибательный аргумент, которым тут же в осоловевшие глаза дружку тыкнул: мол, видишь надпись на нефтяной качалке – как раз одну и ту же сюжетную заставку из Тюмени показывали. — А начертано там, дорогой мой друг, славное название — «Ватьёганнефть». На Ватьёганском месторождении я буровиком парился, черное золото добывал. Я ж тебе рассказывал. Хватит на наш век этой нефти до самого победного конца. Можешь мне верить. Знаешь, нефтяная тюменская вахта никогда не закончится…

Он не знал, но не спешил поверить:

— Еще неизвестно, какую цену за поставки нефтяные олигархи для Беларуси заломят!

Вячеслав удивительно похож в запале на моего тюменского дружка Генку Кургузкина. Где шальной нынче куролесит? Как выяснилось, все мы трое не любим бардак, но уважаем поэзию и не признаем капиталистов.

Поэтому присутствующие за столом стали вспоминать давнюю поездку на малую родину моего собеседника – край озер и непуганых председателей. Славный у нас тогда состоялся поход, и места посетили славные: Полесье, Бобровицкое озеро, бобровая хатка… Сколько воды утекло, а хатка стоит!

Выпили за бобров.

Мой старенький телевизор, разобиженный невниманием, фурычил себе потихоньку, пока не разродился концертом «Песняров».

Подняли чарку за покойного Мулявина. Жаль мужика, настоящим белорусским песняром был. Хоть родом из России. Теперь только об этом вспоминать и муссировать в прессе начали. К чему?

Как по заказу, с экрана новый состав, кажется, он называется «Белорусские песняры» запел а капелла, но с энтузиазмом церковного сельского хора – вдохновенно, самоотверженно….

Нахлынуло, вспомнилось: скорбные силуэты «Рабочего и Колхозницы» у ВДНХ, душная пролетарская конура в постаменте, татарин-дворник со мною, залетным, на пару у голубого экрана… Будто во спасение и вопреки исполнялся в тот раз в московской ночи торжественный полонез…

И так мелодия и русский текст любимого с юных лет проникновенного апофеоза, воспринятые в ретроспективе и наяву, легли в канву нашей застольной ностальгии, что стало слезно, приятно и задушевно.

Минорная волна полонеза навеяла нетленный «Вечерний звон» — мелодию, рожденную священным Афоном. Слышалось в заветном гимне что-то из классической арии Шуберта «Песнь моя, лети с мольбою тихо в час ночной» — и я, как, сумел, попытался её воспроизвести….

— «Мазурка Домбровского!» — ввернул свое сравнение Винцесь.

— «Боже, царя храни!» — продолжил аналогию я, на что Вашека не преминул уколоть национальное самолюбие собутыльника напоминанием, как царские войска, в том числе хваленого Суворова, терзали отважных польских повстанцев, чья литовско-мазурская кровь течет в наших белорусских жилах.

— Но я ж про Полонез! – гнул я свою линию. – Схожие вариации, тональность, композиция…

Вспомнили Шибиницкую гору на родине Вашеки под Ивацевичами.

По-русски гора называется Висельной. До сих пор на ней растут корявые древние сосны, на их ветвях царские палачи вешали непокоренных соратников легендарного Костюшко. Сосны и нынче плачут смолой: в стволах не зарастают высечки, где местные жители давным-давно врезали иконки с ликами святых…

Иконки истлели, а слезы продолжают течь…

Подняли чару за «незалежнасць».

Ладный и задушевный получился у нас в тот вечер «междусобойчик» — с присутствием за столом расхожего политического словотрёпа, бодрого, хотя и уязвленного, национализма и сладкой ностальгии по некогда могучей стране, взрастившей нас такими, какие есть, и каких уже не переделать.

Проводив Винцеся домой, я долго отыскивал подходящее название состоянию наших с дружком простецких душ и застарелых умонастроений, пока не остановился на единственно подходящей характеристике: мы, решил я, из племени людей, которые любую войну, прокатившуюся через Беларусь на Россию, туда и обратно, вне зависимости от порядкового счета и века, считаем Отечественной. А «Полонез Огинского» — заздравной песнью, белорусским национальным гимном.

С тем и существуем.

Одним словом, мы, белорусы, — вечные бобры.

Разве не так?!

КОНЕЦ

Спасибо, мой полный тёзка, за несколько часов кайфа!