Трудные росстани Василя Быкова

Обучаясь в Военно-политической академии имени Ленина, я не вылезал из главной библиотеки страны, тоже осенённой именем вождя. Был избран в общественный совет этого храма человеческой мудрости.

Когда верстался очередной полугодовой план встреч с советскими писателями (такие мероприятия проводились регулярно), я выдвинул кандидатуру Василя Быкова. Руководство перечить не стало. Только усомнились: а приедет ли писатель аж из Минска.

У меня была твёрдая уверенность: приедет, потому что очень хорошо относится к людям военным.

И – не ошибся. Вёл встречу известный на ту пору критик Владимир Дмитриевич Оскоцкий. Потом мы втроём посидели в гостиничном номере Быкова «за рюмкой чая». Случилось это поздней осенью 1979 года. С тех пор в продолжение почти двух десятков лет мне посчастливилось ещё шесть раз встречаться с писателем, опубликовать о нём много материалов, интервью с ним. О чём мы только ни переговорили с Василем Владимировичем…

«Родился я в крестьянской семье на Витебщине. Детство было бедным, голодным, и я, признаться, не люблю вспоминать о нём, как не любил Твардовский вспоминать о своей юности, хотя несколько и по иным причинам. Конечно, в детстве были свои радости. В моих краях – прекрасная природа: озеро, лес, рыбалка. В отрочестве приходилось много работать физически, но и много читал. Жили в селе бедно, однако школьную библиотеку содержали богатую: Писемский, Достоевский, Станюкович, Жюль Верн, Вальтер Скотт, Майн Рид, Пушкин, Толстой. И я всех их прочитал. А ещё неплохо рисовал, поэтому всегда занимался стенгазетой. Дальше – больше. По примеру нашего школьного пионервожатого поступил в Витебское художественное училище. В 1940 году нам отменили стипендию, а других средств к существованию я не имел. Пришлось бросить учёбу. Пошёл работать. Потом началась война, и я попал на фронт. Отправили меня в Саратовское пехотное училище. Прошёл там ускоренный курс обучения, и в звании младшего лейтенанта получил взвод в стрелковом полку.

…В январе сорок четвертого года мы наступали под Кировоградом. Наш стрелковый батальон вёл тяжелые бои под Большой Севериновкой. Была ночь, светлая от только что выпавшего снега. Немцы атаковали внезапно танками на кукурузном поле. Рассеяли батальон и начали его методично уничтожать. Их огонь был до невероятности плотным. Естественно, мы отстреливались. В этой перепалке я получил ранение в ногу. Меня привезли в село, стоявшее в небольшой лощине. Положили в хату, где уже лежало до полутора десятков раненых. Под утро я не то, чтобы задремал, а впал от боли в забытье. Вдруг кто-то толкает меня: «Быков, Быков». Смотрю: надо мной стоит командир батальона. «Ранен? — спрашивает. – Ходить можешь?» — «Нет». «А я на тебя рассчитывал, батальон разбили вдрызг, надо бы организовать оборону».

Утром немецкие танки снова атаковали село, смяли нашу оборону, которую комбату каким-то чудом удалось хоть как-то организовать. Я выполз из хаты на дорогу, где меня подобрала последняя, уходящая из села повозка. Успел заметить, как один танк остановился напротив той хаты, где я ночевал, и в упор ее расстрелял. По всей видимости, эту жуткую картину наблюдал и наш комбат. Он же не мог знать, что я всё-таки выбрался оттуда. После госпиталя я попал, как это обычно бывало, в другую часть, а из прежней домой пришла похоронка. События тех лет нашли отражение в повести «Мёртвым не больно», которая наиболее биографична из всего мной написанного.

…Да, мы потеряли очень много на той войне, но мне всегда хотелось верить, что жертвы наши были не напрасными.

Всё-таки в нашем жестоком единоборстве перевешивала лишь чаша, до краев наполненная кровью.

Миллионы человеческих жизней – тому свидетельство. Вечен огонь их подвига.

Может быть, именно поэтому на нашей стороне оказалась победа, значение которой непреходяще для человечества. Вот поэтому я и пишу о войне, что долг свой выполняю».

Здесь обязательно нужно отступление. Потому что пройдут годы и Быков скажет «другую правду» о войне: «Великая жизненная сила знания. Но вряд ли уступает ей сила незнания. Мы годами были слепые, жили в иллюзорном, уродливом, специально для нас выстроенном мире, в счастливой пропагандистской уверенности, что он – лучший из миров. Худший – там, дорога куда нам была заказана, где царствовал капитал, бедствовал рабочий класс, конечно же с завистью взиравший на нас, строителей социализма. Когда началась война, мы ждали, что рабочие Германии вот-вот поднимутся против Гитлера и вонзят в его спину широкий германский штык, — не будут же они воевать против братьев по классу, занятых строительством самого справедливого общества. Мы были уверены, что наша военная наука самая совершенная, наше оружие самое безотказное. Первые неудачи нас не разочаровали и грандиозное, невиданное в истории отступление, сдача республик и городов, бездарность нашего генералитета, примитив нашего оружия – от дегтяревских пулеметов до тихоходных самолетов-истребителей – ничто не поколебало нашей священной веры в самое-самое. И мы стояли насмерть, шли напролом, обильно поливая землю солдатской кровью, устилая её трупами. Мы верили в победу!

Первые сомнения в собственном превосходстве, в правильности нашего жизнеустройства появились от соприкосновения с тамошней жизнью, от вида их прекрасных, ещё не разрушенных союзнической авиацией городов, благоустроенных сел и дорог, от рачительного способа хозяйствования. Фашизм был проклятием, но мы видели, что он принёс им вреда куда меньше, чем нам – наш любимый большевистский рай. У них не было Гражданской войны с её реками крови, не было поголовной ликвидации крестьянства как класса, не было ГУЛАГов для своих и многого другого, идущего не от Бога, а от дьявола. С сомнением в душе мы побеждали. И мы надеялись. На разумную доброту Сталина – должен же он, наконец, подобреть к народу, свергнувшему фашизм, положившему к его царственным ногам половину Европы, в марксистскую мудрость наших партийных правителей. После такой войны, наверное, мы заслужили же чего-то! Тщетны были наши надежды, пустыми оказались наши мечты. Менялись цари на кремлевском троне. Одна другую сменяли семилетки и пятилетки. Но и теперь, как пятьдесят лет назад, мы нищи и бесправны, обмануты и попраны, разуверились в своем святом праве на человеческую жизнь. Так и живём, не зная как жить. Великая сила – незнание».

Надо откровенно признать, что с некоторых пор (после так называемой перестройки) Василь Быков пересмотрел очень многие базисные установки своей жизни и своего творчества.

Мы, разумеется, не имеем права быть здесь ему судьей. Но и не сказать о том, почему у писателя произошла столь резкая смена ориентиров, тоже было бы несправедливым.

Так вот, Быков был очень мягкотелым, податливым, как воск, в смысле очень уступчивым, человеком.

Сам не отрицал за собой такого недостатка.

Если учесть ещё то обстоятельство, что писатель очень плохо разбирался в сложных хитросплетениях общественной жизни, в её философских конструкциях и материальных скрепах, становится понятным, почему он в какое-то время подпал под влияние таких оголтелых хитрованов и русофобов, как тот же Алесь Адамович и иже с ними, для которых любой развал, любая деструктивная идея тогда были в кайф полный – объектом вожделения. Вообще, логика поддержки так называемых демократов первой перестроечной волны всякого нормального человека неминуемо приводила в тупик злости на окружающий социалистический мир, в вонючее националистическое болото, в нигилизм полный и окончательный. Взглянуть пусть и не сострадательно, но хотя бы терпеливо на муки и конвульсии если и не самого лучшего в мире общества, но и не самого, как теперь выясняется, худшего ни сами демократы (не зря прозванные в народе дерьмократами), ни их безвольные попутчики, такие как Быков, уже не могли. В этом заключалась их беда и трагедия одновременно.

Сполна сии испытания выпали на долю и Василя Владимировича. Ну, что вы хотите, если этот честный и высокопорядочный писатель однажды совершенно искренне обмолвился, что лидер Белорусского национального фронта Зенон Позняк – «апостол современности». «Василь Владимирович, какой к чертям апостол?! — удивляюсь.- Да на нём пробы негде ставить! Он же на «забугорные» деньгивоюет!» — «Не может быть!» — «Так он сам в этом признаётся – читайте». Берёт очки, читает: «Политика имеет свои правила. Если ты берешь российские деньги, то ты будешь вынужден проводить их интересы. Если ты берешь брюссельские деньги, то будешь проводить их интересы» — «Ну надо же, — вздыхает, — а так вдохновенно говорил мне о своей борьбе с тоталитаризмом». Но на следующий день к Быкову приходил посланец «от апостола», и писатель, столь же тяжело вздыхая, соглашался с ним.

Не случайно ведь, покидая родину, Василь Владимирович с грустью и болью признавался: «По характеру я вовсе не общественный деятель, скорее отшельник. И я много раз давал себе зарок не участвовать в публичных делах. Но в итоге получается, что время принадлежит не мне. Хотя вся моя жизнь – по сути, борьба за личную маленькую свободу. Не проходило и недели, чтобы власть руками своих или российских писак не поливала меня грязью, не дискредитировала, не компрометировала, не пыталась меня изничтожить».

Всё, на самом деле, было не так трагично, как из его слов следует. Никто Быкова никогда не травил. Он был лауреатом Ленинской и трёх Государственных премий, народным писателем Белоруссии, Героем Социалистического Труда, кавалером четырёх самых высших орденов СССР. Ничего себе травля!

Но что правда то правда: оба борющихся в те времена лагеря надрывно и визгливо тащили на свою сторону откровенно растерявшегося писателя.

Так и умер он, почти десять лет проведя на чужбине, обманутый «левыми», не понятый «правыми».

Или – наоборот, что сути не меняет.

Ни у кого не хватило ума просто оставить писателя в покое. Не дело – преступление превращать такие таланты в знамёна баррикадной борьбы, тем более – в древки к ним.

Однако вновь вернусь к моим беседам с Василем Быковым.

— А чем обусловлено то, что вы значительно позже первой и даже второй волны военных писателей обратились к событиям «давно минувших дней»?

— Если откровенно, то на войне и многие годы спустя после неё не то, что писать, но и читать и даже думать о ней не хотелось. Но когда о Великой Отечественной появились книги Бондарева, Бакланова, Астафьева, Носова, Гончарова, Воробьева — это меня уже не могло оставить равнодушным. Я взялся за перо. При этом я вовсе никогда не думал, что другие пишут о войне хуже или как-то не так. Просто мне оказались ближе те, кого назвал. Их творчество явилось для меня и первотолчком, и катализатором. После войны я ещё долгое время служил в Вооружённых силах: в Одесском военном округе, на Дальнем Востоке, на Курилах, в Белорусском военном округе. На острове Кунашир, в пятидесятом году написал я несколько рассказов и отправил их в белорусский журнал. Не напечатали. Семь лет потом не брал в руки перо, вплоть до увольнения в запас. А когда стал гражданским человеком, мой первый рассказ опубликовал как раз журнал «Советский воин». Назывался рассказ «Утрата». Герой повествования молодой солдат Матузко останавливает огнем атаку гитлеровцев. За этот подвиг его представили к награде. Но радости у бойца нет, потому что в том бою погиб его товарищ, первый номер пулеметного расчета.

— Если откровенно, то на войне и многие годы спустя после неё не то, что писать, но и читать и даже думать о ней не хотелось. Но когда о Великой Отечественной появились книги Бондарева, Бакланова, Астафьева, Носова, Гончарова, Воробьева — это меня уже не могло оставить равнодушным. Я взялся за перо. При этом я вовсе никогда не думал, что другие пишут о войне хуже или как-то не так. Просто мне оказались ближе те, кого назвал. Их творчество явилось для меня и первотолчком, и катализатором. После войны я ещё долгое время служил в Вооружённых силах: в Одесском военном округе, на Дальнем Востоке, на Курилах, в Белорусском военном округе. На острове Кунашир, в пятидесятом году написал я несколько рассказов и отправил их в белорусский журнал. Не напечатали. Семь лет потом не брал в руки перо, вплоть до увольнения в запас. А когда стал гражданским человеком, мой первый рассказ опубликовал как раз журнал «Советский воин». Назывался рассказ «Утрата». Герой повествования молодой солдат Матузко останавливает огнем атаку гитлеровцев. За этот подвиг его представили к награде. Но радости у бойца нет, потому что в том бою погиб его товарищ, первый номер пулеметного расчета.

Писать о войне я начал ещё и потому, что она «прошла» через меня в самый что ни на есть расцвет молодости, когда мировосприятие, мироощущение чрезвычайно обострено. Помимо умственной памяти, война глубоко засела в памяти эмоциональной, я бы даже сказал, подсознательной. Я, например, помню своё душевное состояние в разные периоды, в какие-то определенные моменты – угнетённость, чувство безнадёжности или, наоборот, приподнятости, радости. Я уверен: такая память о войне осталась у многих фронтовиков. Так вот, я взялся за перо, когда почувствовал, что осознал пережитое не только сердцем, но и разумом. И если уж быть до конца честным, то ещё из-за полемических побуждений.

Некоторые произведения той поры выводили меня из себя своей «красивостью», разухабистостью описания войны.

Я же и тогда, и теперь непоколебимо убежден, что достовернее всего войну может обличить лишь правда о ней, пусть и самая жестокая.

— Большинство ваших повестей о том, что вы могли видеть, пережить сами. В этой связи вопрос о прототипах тоже очень важный вопрос.

— Возможно. Во всяком случае, на многих встречах люди очень интересуются этой, казалось бы, сугубо литературоведческой проблемой. Что могу сказать? Конечно, в моих книгах нет или почти нет буквального воспроизведения пережитых мною ситуаций. Но всё, о чем я пишу, так или иначе, было. Не со мной – так с другими. В небольшом городочке Австрийских Альп мне встретилась девушка-итальянка, искавшая «своего Ивана». Она и стала прототипом Джулии из «Альпийской баллады». В румынском городке за Прутом мне попался бывший однополчанин, который считался у нас погибшим и «посмертно» был удостоен высокой боевой награды за храбрость. Однако оказалось, что он попал в плен и, надеясь перехитрить врага, записался к власовцам. Думал, перебежит к нам – не получилось. Так возник «Сотников». К образу учителя из «Обелиска» прямое отношение имеет и польский педагог Януш Корчак, который по собственной воле принял смерть вместе с питомцами – варшавскими детьми, и известная трагедия школьников в югославском городе Крагуеваце. Фамилия одного из моих комбатов – Кузнецов. В какой-то мере с него «списан» облик комбата Волошина в «Его батальоне». До войны Кузнецов учил детей, нрав имел спокойный, рассудительный. Умел он держать себя с подчиненными и командирами достойно. Кузнецов, кстати, не погиб, а был лишь тяжело ранен под Балатоном. Но, к сожалению, я его потом потерял из виду.

Сам я всю войну прошёл в стрелковых подразделениях.

А там постоянно была в основном молодежь.

Глянешь на цепочку бегущих в атаку – почти одни мальчишки.

Вот почему большинство моих героев – молоды.

Поэтому верю и хочу надеяться, что мои произведения будут поняты молодыми людьми.

Наконец, для меня особенно важно, чтобы читатель видел в описываемых мною событиях моменты, созвучные нашей нынешней жизни, в той или иной степени существенные для нашего сегодня.

— Всякий раз, собираясь вам позвонить или к вам приехать, ловлю себя на мысли, что причиняю вам многие неудобства. Тем более что о вас в последнее время чаще говорят, как о затворнике, аскете, и вы вроде не возражаете…

— Да какой уж я аскет! Но ты прав в том смысле, что вот этот треклятый телефонный аппарат – могильщик моего писательского времени – тиранит меня уж сверх всякой меры. Я честно стараюсь избегать хотя бы части вздорных требований, да нередко сдаюсь, загнанный в угол многоопытными организаторами никому не нужных мероприятий. И вот, сидя где-нибудь на очередном заседании и уныло слушая пустопорожнюю болтовню упоенных собой краснобаев, я горько упрекаю себя за слабохарактерность. Выкроить полдня тихого одиночества для работы становится все труднее.

— А вот с этими горами писем, где стоит до боли знакомый мне адрес: «Танковая, 10, квартира 132» как поступаете?

— Стараюсь отвечать, но, к сожалению, не всегда это получается. Очень много приходит бандеролей с рукописями, авторы которых свято полагают, что стоит известному писателю позвонить, куда следует – и их произведениям будет обеспечена зеленая улица. Конечно, это заблуждение. Хотя я прекрасно знаю, что авторам, особенно молодым, надо помогать всячески, и я от этого не отказываюсь. Но, строго говоря, истинный талант, как правило, сам себе и пробивает дорогу. Много жалоб, на которые отвечать должен не я — писатель, не имеющий никакой реальной власти, — а соответствующие начальники, руководители. Но тут такое дело, что писатель в нашей стране по давней, не нами заведенной традиции, в какой-то мере все-таки продолжает оставаться народным трибуном, своеобразным адвокатом народа, к которому обращаются люди, когда обратиться больше некуда. Пишут не только о личном – государственные проблемы сейчас людей волнуют не в меньшей степени. Для меня этот факт отрадный, за ним многое мне видится.

— Как вы относитесь к экранизации Ваших произведений, к их воплощению в театре?

— Вниманием театра и кино я не обделён. Режиссёры часто ставят мои вещи. Реже удачно. Но тут я ничего поделать не могу. Мне кажется, что удачнее других выглядит экранизация «Сотникова», сделанная безвременно ушедшей Ларисой Шепитько (фильм «Восхождение». – М.З.). Здесь, как говорится, налицо поразительное психологическое углубление в тему. Повторяю, не строго в мою повесть, а в тему, потому что кое-что, как реалист, я в этом фильме не приемлю вовсе. Например, эпизод, когда Рыбак начинает проявлять экзальтированную любовь к своей жертве – Сотникову. Это уже нечто, если хочешь, языческое. Но здесь не недостаток фильма, а просто иной взгляд на ситуацию. У настоящего художника всегда должно быть такое право.

А вот театр, это я тебе искренне признаюсь, не люблю вовсе. Он меня ни с какой стороны не устраивает. Всё меня в нём отталкивает, даже громкий голос артистов. Мне говорят, что хорошая пьеса, мол, бывает неотразима. Возможно, но я лучше её прочту в книге. Мне не нужно её расцвечивать и изображать в лицах, если там есть стоящие мысли.

Я знаю многих театралов, которые всю жизнь смотрят спектакли, они радуются всяким интерпретациям. А мне это неинтересно. Даже вариации на тему Шекспира мне безразличны. Совершенно не устраивает меня в театре моя полная бесправность. Когда я изредка пытался наложить вето на слабые инсценировки моих вещей, получались конфликты. Уступал, как правило. Ты же знаешь: я очень мягкотелый человек. А в вопросах творчества никаких «консенсусов» быть не должно. Да, по совести говоря, и не нужна мне театральная слава. Вообще слава меня не греет никаким боком.

— Над «вечными вопросами» часто задумываетесь?

— Совру, если отвечу отрицательно. Толстой когда-то сказал примерно следующее: смерти не надо бояться. Сон – каждый день встреча со смертью. Вообще в смерти рода человеческого мне видится величайший демократизм. Нет возможности для злоупотребления, чем в этом случае непременно бы воспользовался алчный homo sapiens. И это просто прекрасно.

По-хорошему меня немало удивляет и то, что судьба отмерила нам, фронтовикам, удивительный век.

Ведь каждый из нас, я имею в виду тех, кто прошёл хотя бы через передовую, когда-то был озабочен проблемой: дожить до вечера, до рассвета.

Многие из моих сверстников ведь ушли из жизни в 18-19 лет, некоторые даже не наелись досыта. А мы вот дожили до пенсионного возраста. Как тут не возблагодарить судьбу.

— Как вы обычно пишете – имею в виду сугубую технологию, процесс создания книг?

— Знаешь, пишу долго и временами даже мучительно. Год от года – все труднее. Хочется, чтобы груз высокой нравственности – то, собственно, из-за чего и создаётся произведение – становился всё весомее. Прежде, чем сесть за работу, долго и придирчиво обдумываю сюжет, характеры, некоторые сцены и обязательно – финал. Перевожу себя сам. При этом испытываю муки не меньшие, чем с оригиналом. Поверь, ни на грамм не рисуюсь, даже считаю, что это мой большой недостаток.

Но тут какая закавыка:

если на русском языке давать простой эквивалент – получается обычно бледно.

Плоско, поверхностно.

И я, грешный, делаю, по существу, двойную работу: сначала пишу по-белорусски, потом то же самое – по-русски.

Наверное, я единственный такой чудак.

А что касается названий – даже не знаю, что тебе тут и сказать. Случается, что повесть у меня идет от хорошо найденного заголовка, а бывает – уже всё написано, но стоящего названия нет. И снова мучаешься до головной боли. В последнее время она, боль, меня, признаться затерзала…

— Вот вы мельком упомянули о связи прошлого с настоящим. А мне сдается, что в каждой вашей вещи это — центральная проблема.

— Хочется верить, что в твоих словах лесть не главное… Видишь ли, всё, о чём я пишу, — стойкость, мужество, героизм, духовные высоты человека не только в победах, но и в поражениях, — все это вещи как бы непреходящие. А мы с тобой уйдём, конечно…

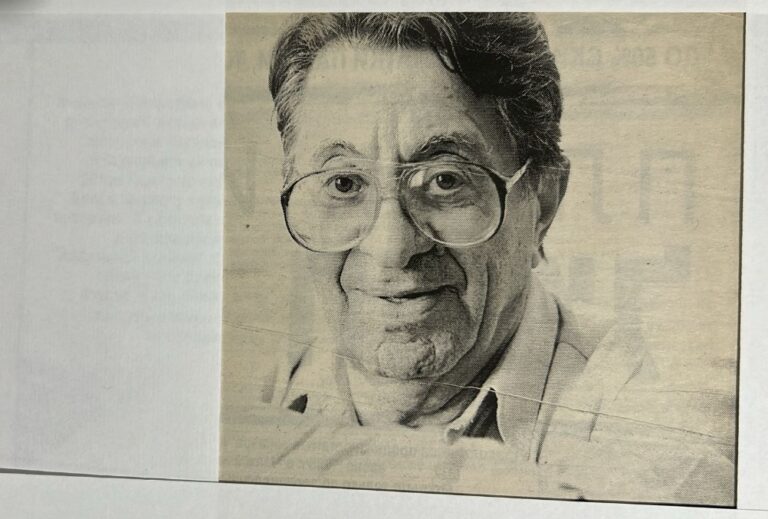

В декабре 1999 года Василю Быкову была вручена премия «Триумф» в виде «Золотого эльфа» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

В газете был напечатан снимок писателя, разглядывающего эту, мягко говоря, экзотическую премию, за которой стояло еще и 50 тысяч долларов, выделенных одиозным Борисом Березовским.

Вырезал я эту фотографию и вклеил её в свою записную книжку. И кому ни показывал, даже самым продвинутым своим друзьям-приятелям — никто из них не признавал на снимке Быкова.

Так разительно его изменили годы. И изгнание.

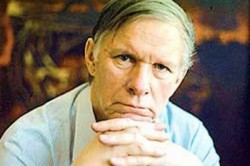

Но в моем сердце, в моей памяти он навсегда останется крепким пятидесятилетним мужиком.

Красивым и мудрым.

Михаил Петрович: Редко, но рождаются на Руси люди!